『大黄甘草湯』は、女性に多く見られる便秘症に効果的な漢方薬です。

この漢方は、「大黄(だいおう)と甘草(かんぞう)」を主成分とし、その他の薬草と組み合わせて、腸の働きを活性化させます。

大黄は便秘を解消する効果があり、腸内の滞留物を排出しやすくします。

一方、甘草は腸の炎症を和らげ、消化管の健康を促進します。

この組み合わせにより、便秘だけでなく、腹部膨満感や不快感も軽減することが期待できます。

漢方薬ならではの穏やかな作用で、女性特有の便秘症状に対して安全かつ効果的にアプローチします。

大腸を刺激して、便秘を改善するおすすめの漢方薬が『大黄甘草湯(だいおうかんぞうとう)』です。

女性に多いつらい便秘症には漢方薬がおすすめです。

便秘だけではなく色々な体調不良も一緒に改善することも多いです。

便秘が続いていると、気持ちも体調も落ち込んでくるよね。

女性の場合は、女性ホルモンの影響で便秘になりやすいと言われています。

そんな、女性には漢方薬がおすすめなのです。

今回は漢方薬の中で便秘に効果がある『大黄甘草湯』について解説してみます!

便秘が原因でこんなにも様々な症状が起きています!

便秘は単なる排便困難だけでなく、体全体に影響を及ぼし、健康に深刻な問題を引き起こすことがあります。

例えば、腸内の毒素が吸収され、血流を通じて体内に広がることで、全身に不快感や倦怠感を引き起こすことがあります。

また、便秘は肌荒れや肌の不調和を引き起こし、さらには頭痛や集中力の低下など、精神的な問題にもつながることがあります。

消化器系以外にも、便秘は睡眠障害や免疫力低下を引き起こし、さらには体重管理にも影響を及ぼすことができます。

便秘は、健康を維持するために非常に重要な問題であり、早期の対処が必要です。

運動不足やストレス、食生活の乱れなどから腸内環境が悪くなり、便が腸の中に長時間とどまっている状態である便秘になってしまうと悪玉菌が便を腐敗させ、体に有害な物質を作り出してしまいます。

この有害物質が血流にのって全身にいきわたることで、次のような症状が起きてしまうのです。

- 肌荒れ・吹き出物が出やすくなる

- 体臭・口臭が強くなる

- 免疫力が低下する

便秘によって肌荒れ・吹き出物が出やすくなってしまう

便秘と肌荒れ・吹き出物の関係

便秘は、体内の毒素や老廃物が腸内に滞留しやすくなる状態です。

これにより、毒素が血流を通じて全身に広がり、皮膚の健康に悪影響を及ぼすことがあります。

- 毒素の蓄積と皮膚への影響:

- 便秘によって腸内の老廃物や毒素が排泄されずに溜まると、これらの物質が血液中に吸収されて皮膚に影響を与えます。

- 毒素の過剰な蓄積は皮膚の健康を損ない、肌荒れや吹き出物の原因となることがあります。

- 免疫系の影響:

- 腸は免疫系の重要な一部であり、腸内の健康が皮膚の健康にも密接に関連しています。

- 便秘により腸内のバランスが崩れ、免疫系が弱まることで、皮膚の感染症や炎症が悪化する可能性があります。

- 栄養吸収の影響:

- 便秘が長期化すると、腸内での栄養素の吸収が阻害されることがあります。

- 栄養不足が肌の健康に悪影響を与え、肌のトラブルを引き起こす可能性があります。

便秘と肌荒れ・吹き出物の予防と対策

- 食事の改善: 食物繊維を多く含む野菜や果物を積極的に摂取し、腸の動きを促進します。

- 水分摂取の増加: 十分な水分を摂取して便の柔軟化を図り、排便をスムーズにします。

- 適度な運動: 運動によって腸の運動が活発化し、便秘の改善に役立ちます。

- ストレス管理: ストレスが便秘を悪化させることがありますので、リラクゼーションやストレス管理が重要です。

便秘が肌荒れや吹き出物に与える影響は深刻であり、健康な腸内環境を保つことが肌の美しさと健康に直結しています。

早期の対処と予防を心掛けることが大切です。

便秘になることで腸内で便の腐敗が進み、悪玉菌が増えて「アンモニア」などの有害物質が発生します。

この有害物質は、血液中に取り込まれ「皮膚のターンオーバー」を妨げる原因になるのです。

血液中を流れるアンモニアの多くが腸管由来と考えられいつようなのです。

糞便(ふんべん)の臭いの原因物質であるインドールやスカトールのように、アンモニアが増えすぎると炎症を誘発する一因になるとのことです。

そのため、アンモニアは肌荒れに関係するフェノールと同様に、腸内細菌が作る有害物質と考えられています。

体臭・口臭が強くなる

便秘と体臭・口臭の関係

- 毒素の蓄積と体臭:

- 便秘によって腸内の老廃物や毒素が溜まると、これらの物質が血流を通じて全身に広がります。

- 毒素の過剰な蓄積は皮膚からの排泄を増加させ、体臭を強める要因となります。

- 口臭と腸内の状態:

- 腸内の不良な消化や便秘は口臭の原因にもなり得ます。

- 腸内での食物の過剰発酵や腐敗が口臭のもとになることがあります。

- 消化不良と口臭:

- 便秘は消化不良を引き起こしやすく、口臭の原因となることがあります。

- 食べ物が腸内で過剰に発酵し、硫化水素やアンモニアなどの揮発性化合物が生成され、口臭の原因となります。

- 腸内細菌の影響:

- 腸内の細菌バランスが乱れることで、口臭の原因となる悪臭生成菌が増加する可能性があります。

- 正常な便通が保たれないと、腸内の環境が悪化し口臭を引き起こすリスクが高まります。

便秘が体臭・口臭に与える影響の予防と対策

- 食生活の改善: 食物繊維を多く含む食品や発酵食品を積極的に摂取し、腸内の健康をサポートします。

- 水分摂取の増加: 十分な水分を摂取して便の柔軟化を図り、便通を改善します。

- 適度な運動: 運動によって腸の運動が活発化し、便秘の改善を促進します。

- 定期的な排便習慣: 健康な排便習慣を身につけることで、腸内の健康を維持し、体臭・口臭の予防につながります。

便秘が体臭や口臭を強める可能性があるため、日常的な健康管理と生活習慣の見直しが重要です。

早期の便秘対策を行うことで、健康的な腸内環境を維持し、体臭や口臭のリスクを低減することができます。

血液中の有害物質が皮膚または呼気により排出されることで「体臭」や「口臭」の原因となります。

口臭・体臭の対策としてサプリメントや口臭ケアスプレーもありますよ!

免疫力の低下が引き起こされてしまう

便秘と免疫力の関係

- 腸内環境と免疫系:

- 腸は体内で最大の免疫器官の一つとされており、腸内の健康が免疫力に深く関わっています。

- 便秘により腸内の環境が悪化すると、有害な細菌や毒素が蓄積され、免疫系の負担が増加します。

- 毒素の蓄積と免疫反応:

- 便秘によって腸内の老廃物や毒素が滞留すると、これらが血流を通じて体内に広がります。

- 毒素の蓄積は免疫反応を刺激し、慢性的な炎症反応を引き起こすことがあり、免疫力の低下につながります。

- 腸内細菌の影響:

- 健康な腸内細菌叢は免疫調節に重要な役割を果たしますが、便秘により細菌バランスが崩れることがあります。

- 腸内細菌の不均衡は免疫機能の低下や免疫系の過剰反応を引き起こし、健康な免疫応答を妨げることがあります。

- 栄養吸収の阻害:

- 便秘が長期化すると、腸内での栄養素の吸収が阻害されることがあります。

- 栄養不足が免疫力の低下につながり、感染症や病気に対する抵抗力が弱まることがあります。

便秘と免疫力の予防と対策

- 食事の改善: 食物繊維を多く含む野菜や果物を積極的に摂取し、腸の動きを促進します。

- 水分摂取の増加: 十分な水分を摂取して便の柔軟化を図り、排便をスムーズにします。

- 適度な運動: 運動によって腸の運動が活発化し、便秘の改善を促進します。

- ストレス管理: ストレスが便秘を悪化させることがありますので、リラクゼーションやストレス管理が重要です。

便秘が免疫力の低下を引き起こす可能性があるため、定期的な健康管理と生活習慣の見直しが重要です。

腸の健康を維持することで、免疫力を強化し、健康な体を維持するための基盤を築くことができます。

「腸内細菌」が、腸に集結する「免疫細胞」と不思議な会話を交わしながら、私たちの全身を様々な病気から守る「免疫力」をコントロールしていると言われています。

便秘によって悪玉菌が増加し腸内環境が悪化すると、「腸管免疫」という仕組みが上手く働かなくなるため、免疫力が低下してしまいまうのです。

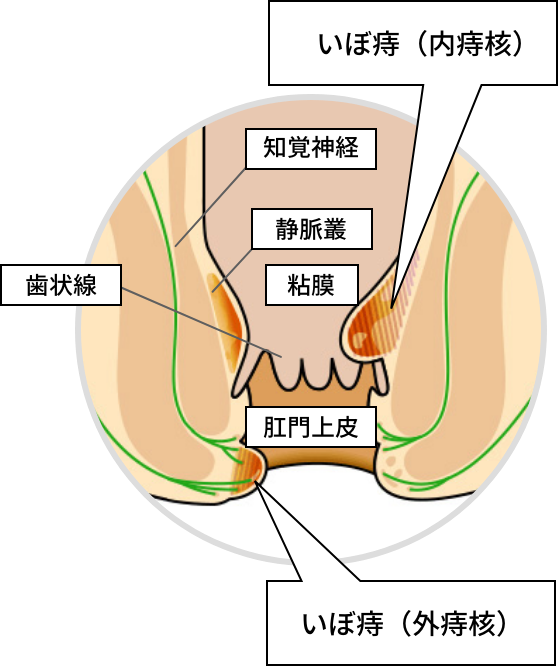

痔核とはどのような状態なの?

いぼ痔(痔核)は、その名のとおり、肛門にいぼ状のはれができる状態です。

歯状線をはさんで肛門の内側にできるものを「内痔核(ないじかく)」、外側にできるものを「外痔核(がいじかく)」と呼んでいます。

主に排便時のいきみや便秘などによって、肛門部に負荷がかかることで直腸肛門部の血液循環が悪くなり毛細血管の集まっている静脈叢(じょうみゃくそう)がうっ血して、腫れあがることで痔核が起きてしまうのです。

同じ痔核でも、出来る場所に違いがあるためにその症状は異なります。

痔核の種類

- 内痔核:

- 直腸内部に形成される痔核で、直腸壁に近接しています。

- 一般的に出血が主な症状であり、排便時に血が付着することがあります。

- 内痔核は神経が少ないため、痛みを伴わないことが多いですが、腫れや違和感を感じることがあります。

- 外痔核:

- 直腸の外側、肛門周囲に形成される痔核です。

- しばしば触れることができ、触れると痛みや不快感が生じることがあります。

- 外痔核は神経が豊富なため、痛みが強く、特に排便時に痛むことがあります。

痔核の原因

- 便秘や下痢: 長時間の便秘や頻繁な下痢が、痔核を引き起こす要因となります。

- 肛門周囲の圧力: 長時間の座位や重い物の持ち運びなどが、肛門周囲に圧力をかけて痔核を発症させることがあります。

- 妊娠: 妊娠中の子宮の圧迫が、痔核の発症を促進することがあります。

痔核の症状

- 出血: 主に便秘時や排便後に血がつくことがあります。血は明るい赤色です。

- 痛み: 外痔核の場合、特に排便時に痛みを伴うことがあります。

- かゆみや炎症: 肛門周囲がかゆくなったり、赤くなったりすることがあります。

- 腫れや膨らみ: 肛門周囲に軟らかい腫れが感じられることがあります。

痔核の治療と予防

- 食生活の改善: 食物繊維を多く含む食事を心掛け、便秘を予防します。

- 適度な運動: 体を動かすことで血行が促進され、便秘の改善に役立ちます。

- 軽度な症例の場合: 薬物療法や漢方薬が効果的で、痔核の症状を軽減します。

- 重度な症例の場合: 外科的手術が必要な場合もあります。

痔核は一般的には治療が比較的容易で、早期に対処すれば症状の進行を防ぐことができます。

ただし、症状がひどくなる前に医師に相談することが重要です。

便秘薬の種類

便秘薬は効く機序によっておおまかに ①浸透圧性下剤 ②上皮機能変容薬 ③大腸刺激性下剤に分けられます。

浸透圧性下剤と上皮機能変容薬は長期間使用しても依存性が無いので、毎日内服しても問題はありません。

しかし、大腸刺激性下剤は連用すると腸の運動を障害し、排便の刺激を鈍感にさせ、便秘を逆に悪化させてしまう弛緩性便秘を引き起こします。

浸透圧性下剤とは

| 薬剤名 | 機序 | 特徴 |

|---|---|---|

| 酸化マグネシウム (マグミット) | 大腸内で水を引き込み、便を軟化させて便通を改善する。 | 高齢者や腎臓機能が低下している人には注意が必要。 胃酸分泌を抑制する薬との相互作用に注意が必要。 |

| モビコール | 水分子と結合し、吸収されずに直接大腸で便を水でコーティングし排便を促進する。 | ほぼ体内に吸収されないため、他の薬剤との相互作用の心配が少ない。 |

| ラクツロース | 大腸で腸内細菌によって乳酸や酪酸に分解され、大腸内の浸透圧を上げて便を柔らかくする。 | 便秘の治療だけでなく、便秘型過敏性腸症候群の治療にも適している。 |

上皮機能変容薬とは

| 薬剤名 | 機序 | 特徴 |

|---|---|---|

| アミティーザ | 小腸の粘膜に作用し、腸管内での水分分泌を促進して便を軟化させる。 | 小腸の拡張が吐き気を引き起こすことがある。 |

| グーフィス | 小腸での胆汁酸の再吸収を阻害し、大腸に胆汁酸を多く流入させる。 | 大腸の動きが遅延している人に効果が高い。 |

| リンゼス | 腸管内での水分分泌を促進し、便秘型過敏性腸症候群に適している。 | 1日1回、食前に服用する。腹痛を伴う便秘に有効。 |

大腸刺激性下剤とは

大腸刺激性下剤は、便秘の緩和に使用される医薬品の一種で、主に大腸の運動や水分分泌を促進することで便通を改善します。

これらの薬剤は、特定の成分が腸内で作用し、便を柔らかくしたり、腸の運動を活発化させることで、便秘の症状を緩和します。

アントラキノン系、ジフェニルメタン系、ジフェノール系などの種類があり、それぞれ異なる作用機序を持ちます。

例えば、センノサイドや大黄などのアントラキノン系は腸の運動を刺激し、排便を促進します。

一方、ビサコジルやピコスルファートナトリウムといったジフェニルメタン系やジフェノール系は、腸内で特定の反応を引き起こして水分の移動を促進し、便を柔らかくします。

これらの薬剤は、便秘の原因や症状に応じて選択され、医師の指導のもとで正しく使用される必要があります。

副作用や相互作用にも留意しつつ、個々の患者の状態に最適な治療法を選択することが重要です。

| 成分名 | 代表的な薬剤名 |

|---|---|

| センノサイド(センナ) | センノシド、プルゼニド、ソルダナ、アローゼン、アジャストA、ヨーデル、セチロ、スルーラック、新ウイズワン、コーラック、カイベール |

| 大黄(ダイオウ) | セチロ、大黄甘草湯、柴胡加竜骨牡蛎湯、大柴胡湯、乙字湯、桃核承気湯、大正漢方便秘薬、タケダ漢方便秘薬、ハーブイン「タケダ」、ナイシトール |

| ビサコジル | コーラック、ヒューラック、スルーラック、ラキサタン、カイベール、レシカルボン坐薬、テレミンソフト坐薬 |

| ピコスルファートナトリウム | ラキソベロン、ピコラックス |

【大黄甘草湯】の生薬構成(ツムラ)

大黄(ダイオウ)、甘草(カンゾウ)

【大黄甘草湯】の効能効果(ツムラ)

便秘症

【大黄甘草湯】の特徴・説明

- 『大黄甘草湯』に含まれている生薬で「大黄」の成分である「センノサイド」が腸内細菌叢により代謝されて緩下作用を示します。

この緩下作用は、容量依存的(多いほど効果が高くなる)傾向があります。

『大黄甘草湯』は、大黄の含有量が1日量が4gと多めです。

長期服用すると耐性ができて効かなくなってきます。

- 「大黄」に子宮収縮作用があるため、妊婦は『大黄甘草湯』の服用は避けた方がよいです。

また、授乳中に『大黄甘草湯』を服用すると、乳中に成分が移行するため、乳児が下痢してしまう可能性があります。

- 『大黄甘草湯』の味は表現法が難しいですが、わずかに甘くて渋いです。

- 夜に服用すると、翌朝自然なお通じが期待できます。通常、就寝前に服用すると、8〜10時間後に便通が促されますが、個人によってその時間は異なる場合があります。

大腸刺激性下剤は長期服用しても大丈夫⁉

この表には、それぞれの成分に基づく大腸刺激性下剤の代表的な薬剤名が含まれています。

これらの薬剤は便秘の緩和に使用されますが、正しい使用法や医師の指導のもとで使用することが重要です。

| 成分名 | 代表的な薬剤名 |

|---|---|

| センノサイド(センナ) | センノシド、プルゼニド、ソルダナ、アローゼン、アジャストA、ヨーデル、セチロ、スルーラック、新ウイズワン、コーラック、カイベール |

| 大黄(ダイオウ) | セチロ、大黄甘草湯、柴胡加竜骨牡蛎湯、大柴胡湯、乙字湯、桃核承気湯、大正漢方便秘薬、タケダ漢方便秘薬、ハーブイン「タケダ」、ナイシトール |

| ビサコジル | コーラック、ヒューラック、スルーラック、ラキサタン、カイベール、レシカルボン坐薬、テレミンソフト坐薬 |

| ピコスルファートナトリウム | ラキソベロン、ピコラックス |

大腸刺激性下剤は、便秘の緩和に効果がありますが、連用すると腸の運動を障害し、便秘を悪化させる「弛緩性便秘」を引き起こす可能性があります。

これは大腸に対して無理やり刺激を与えることで、当初は効果があるかもしれませんが、長期間使用すると薬の効果が薄れることがあります。

そのため、大腸刺激性下剤の使用方法が重要です。

通常、便秘が続いている場合でも、3日程度排便がない場合に限って使用する「頓用」という方法が推奨されます。

毎日の定期的な使用は避けるべきで、医師からの正しい使用方法の説明が必要です。

刺激性下剤は即効性が高く、他の種類の下剤よりも効果が早く現れるため、患者が常用してしまうことがある背景もあります。

医師の指示に従い、適切に使用することが健康管理の基本です。

弛緩性便秘とは

弛緩性便秘は、大腸の運動性が低下し、便が通常よりも遅れて排出される状態を指します。

この種の便秘は、大腸の筋肉や神経の機能が弱まることによって引き起こされる場合が多く、加齢や不規則な生活習慣、特定の疾患、あるいは薬物の副作用が原因となることがあります。

弛緩性便秘では、便の排出が困難になり、便秘に伴う不快感や腹部の不快感が長期間続くことがあります。

この状態は、便の腸内移動が遅くなり、便が硬くなることでさらに悪化することがあります。

治療には、軟便剤や便秘を和らげる薬物の使用、食事療法の改善、適切な運動や生活習慣の見直しが含まれます。

また、場合によっては便秘の原因となる基礎疾患の治療が必要となることもあります。

弛緩性便秘は、日常生活の質を低下させることがあるため、早期に対処し適切な管理を行うことが重要です。

弛緩性便秘の特徴

- 腸の運動の低下:

- 弛緩性便秘は、腸の収縮力や蠕動運動が低下し、便が十分に排出されない状態です。

- 通常、腸の運動が弱まる原因としては、加齢や不健康な食生活、運動不足、精神的なストレスなどが挙げられます。

- 便の硬化と腸内の溜留:

- 腸の運動が低下すると、便が腸内に長時間滞留し、硬化してしまうことがあります。

- 便が硬くなると排便が困難になり、便秘が悪化します。

- 症状:

- 弛緩性便秘の主な症状には、排便が困難で時間がかかる、排便感がない、便が乾燥している、腹部が張るなどがあります。

- 長期間便秘が続くと、腸内環境が悪化し、体調不良や腸内疾患のリスクが高まることがあります。

弛緩性便秘の原因

- 加齢: 腸の筋肉や神経の衰えにより、蠕動運動が弱まることがあります。

- 不健康な食生活: 食物繊維が不足した食事や水分不足が便秘を引き起こす要因になります。

- 運動不足: 適度な運動がないと腸の動きが鈍くなり、便秘が悪化します。

- ストレス: 精神的なストレスが腸の動きを抑制し、便秘を引き起こすことがあります。

弛緩性便秘の治療と予防

- 食生活の改善: 食物繊維を豊富に含む野菜や果物を摂取し、水分も適切に摂ることが重要です。

- 適度な運動: 日常的に運動をすることで腸の運動を促進し、便秘の予防につながります。

- ストレス管理: ストレスを軽減するための方法を見つけ、精神的な安定を図ることも便秘の予防に効果的です。

- 適切な下剤の使用: 医師の指導のもとで適切な下剤を使用し、定期的な内服や連用を避けることが大切です。

弛緩性便秘は慢性的な便秘の一形態であり、生活習慣の改善や適切な治療を行うことで、症状の改善が期待できます。

しかし、重度の場合は医師の診断と治療が必要ですので、早めの相談が大切です。

【大黄甘草湯】の注意点

むくみ・体重増加・血圧上昇などが現れた場合は医師・薬剤師に相談するようにしてください。

【大黄甘草湯】の入手方法

- 病院で処方してもらう

- ドラッグストアや楽天・Amazonなどのインターネットで購入できます。

「宮崎県川南町」に位置する「ほどよい堂」において、「薬剤師×中医薬膳師×ペットフーディスト」として、健康相談を行っています。

代表の河邊甲介は、漢方医学、薬膳、そして腸活を組み合わせた独自のアプローチで、個々の健康に寄り添います。

漢方相談や薬膳に関するオンライン相談も提供し、遠方の方々も利用できます。

また、わんこの健康も見逃しません。

わんこ腸活に関するアドバイスも行っています。

「ほどよい堂」で、健康に関する様々な疑問や悩みを解決しませんか?

コメント