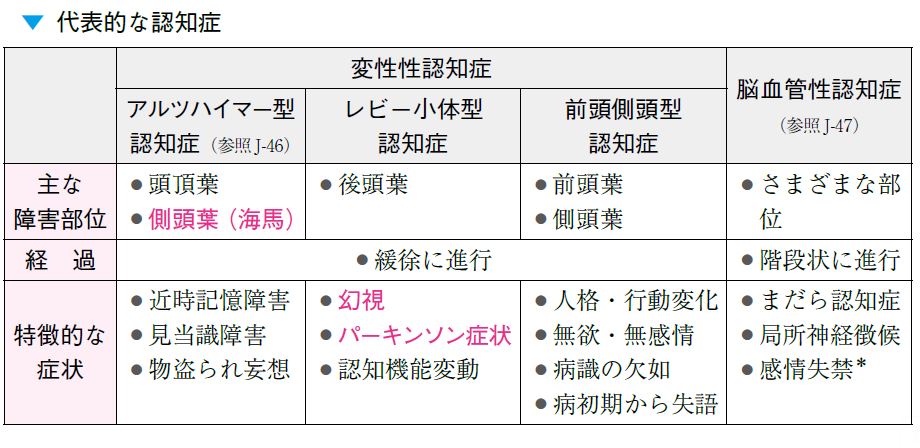

認知症には、色々な種類があると聞いたことがあるんだけど、詳しく教えてほしいな~。

代表的な認知症である「アルツハイマー型認知症」「レビー小体型認知症」「血管性認知症」について解説してみます!

3大認知症とは、「アルツハイマー型認知症」「レビー小体型認知症」「血管性認知症」です。

なかでも一番多いのがアルツハイマー型認知症で、認知症の約7割を占めていると言われています。

その次に多いのが血管性認知症で、約2割を占めています。

3番目に多いレビー小体型認知症は、全体の4%を占めている認知症です。

2021年6月、米食品医薬品局(FDA)は、米製薬企業バイオジェンと日本のエーザイが開発した初期のアルツハイマー病治療薬「アデュカヌマブ」を承認したっていう報道を聞いたんだけどどんなお薬なの?

アルツハイマー病では、脳内に異常なたんぱく質(アミロイドβたんぱく)が蓄積して、徐々に神経が破壊されていくのです。

『アデュカヌマブ』は、このたんぱく質を除去する世界初の薬なんだ!アルツハイマー認知症の進行を長期間抑えられる可能性があり、画期的な新薬です。

ただ、新薬の費用は、米国で患者1人あたり年間5万6000ドル(約610万円)となる見通しなんだって。

どれくらいの効果が得られるかにもよるけど、日本では、アルツハイマー病の初期段階の人は200万~250万人程度いるから、医療財政を圧迫する可能性も大きいですね。

とはいえ、介護費や家族の介護負担は軽減できるメリットは大きそうだよね!

アルツハイマー型認知症とは

アルツハイマー型認知症は、脳に特殊なタンパク質が増えてしまうことによって、脳の神経細胞が少しずつ変質してしまって起こる認知症のことを指します。

現在、治療によって完治することはないとされています。

「アミロイドβたんぱく」は、本来は分解され、脳から排出されていきます。

しかしながら、年齢を重ねると分解機能が衰えて排出されず、神経細胞に溜まって「アミロイド斑」となり、これが神経細胞を殺傷し、情報伝達が正常に行われなくなってしまうのです。

これがアルツハイマー型認知症の原因と言われています。

また、若年性アルツハイマー病は、遺伝の可能性が高いとされています。

主な症状は記憶障害で、初期段階では、最近の記憶がおぼろげになり、同じことを何度も聞き返すといった症状が起こる場合があります。

進行すると、過去の記憶などにも障害が生じるのが特徴です。

さらに、物を盗まれたなどの妄想や、睡眠障害、幻覚、夜間せん妄(夜間に大声を出したり、暴れたりする症状のこと)、徘徊などが起こる人もいます。

レビー小体型認知症とは

レビー小体型認知症とは、脳の内部にレビー小体と呼ばれるタンパク質の塊ができることによって、脳の神経細胞の減少でなる認知症です。

レビー小体の発生は、脳の年齢的な変化によるものとされています。

そのため、70代以降の高齢者に多く見られるケースが多いです。

主な症状は幻視で、これに伴う妄想なども多く見られます。

例えば、実際にはいない人や小動物、虫などが見えるようになるのです。

また、転びやすくなったり、手が震えたり、動きが緩慢になったりする「パーキンソン病」を同時に現れるのも特徴です。

血管性認知症とは

血管性認知症は、脳の血管が詰まる(脳梗塞)、脳の血管が破れる(脳出血)ことによって脳が損傷し、脳の機能が阻害されて発生します。

脳内で損傷を受けている部位と、受けていない部位があるため、部分的に能力が低下する場合があります。

例えば、記憶障害があるのに、本を読む理解力はあるといったように、症状にバラつきがあるため、「まだら認知症」と呼ばれています。

損傷を受けた部位によって症状が変わるため、個人差が大きく現れます。

症状にバラつきがあるので、最初のころは認知症とわかりにくい面も多いんだって。

薬剤性の認知機能障害

お薬によって一過性の認知機能障害、「せん妄」のような症状が副作用として現れる場合があります。

この場合は、可逆性ですのでお薬をやめれば、元の状態にもどります。

お薬をやめれば元に戻るのだから、せん妄の原因がお薬であることに早めに気づいてあげることが大切だね!

せん妄とはどんな状態なの?

数時間~数週間の一過性に表れる意識神経障害です。

症状は、妄想や幻覚・幻聴、突然暴れ出したり、話のつじつまが合わない、攻撃的になるなどが挙げられます。

高齢者の場合、認知症の症状と似ているので、アルツハイマー型認知症などと間違えられることもあります。

せん妄と認知症の鑑別は難しいとされていますが、「せん妄と認知症の違い」は次の通りです。

石原さとみさん主演のアンサングシンデレラにおいて、第4話で『薬剤性の認知機能障害』が取り上げられていましたね。

お薬が原因で認知症のような症状が出ることがあるんですよ。

せん妄のリスクを上げる薬とは

どんなお薬が認知症のような「せん妄」の状態になるの?

「せん妄」を起こしやすい代表例が次のようなお薬ですが、様々なお薬にも「せん妄」が起きる可能性はあります。

- 睡眠薬・抗不安薬

- 抗コリン作用を持つ薬

「薬剤性の認知機能障害」とは、薬剤の使用によって引き起こされる認知機能の低下を指します。

これには記憶、注意、言語、思考、学習能力などの様々な認知機能が含まれます。

以下に、薬剤性の認知機能障害について詳しく説明します。

1. 原因となる薬剤

薬剤性の認知機能障害を引き起こす可能性のある薬剤には、以下のようなものがあります。

- 抗コリン薬: アンチヒスタミン剤、抗うつ薬、抗パーキンソン病薬など。

- ベンゾジアゼピン: 不安や不眠の治療に用いられるが、特に高齢者での使用は認知機能障害のリスクを増大させます。

- オピオイド: 鎮痛薬として使用されるが、長期間の使用や高用量で認知機能に悪影響を与えることがあります。

- 抗精神病薬: 精神病の治療に用いられるが、特定の薬剤や高用量で認知機能に影響を与えることがあります。

- 抗てんかん薬: 一部の薬剤は認知機能に影響を与えることが知られています。

睡眠薬・抗不安薬【ベンゾジアゼピン系/BZD系】

睡眠薬・抗不安薬の中には、ベンゾジアゼピン系と呼ばれ、GABAという伝達物質を増やし眠りへ導くお薬があります。

眠りを助ける働きの他に不安を和らげる作用や筋肉の緊張をほぐす作用などを併せもち、その結果、注意力や記憶力の低下、転倒のリクスを上げてしまうなどのデメリットがあります。

例)セルシン🄬(ジアゼパム)、デパス🄬(エチゾラム)、リーゼ🄬(クロチアゼパム)、コンスタン🄬・ソラナックス🄬(アルプラゾラム)、メイラックス🄬(ロフラゼブ酸エチル)など

抗コリン作用を持つ薬

以下に、各薬剤カテゴリーとその例、ならびにそれぞれが引き起こす可能性のある認知機能障害の影響をまとめた表を示します。

| 薬剤カテゴリー | 例 | 認知機能障害の影響 |

|---|---|---|

| 抗アレルギー薬 | ジフェンヒドラミン、クロルフェニラミン | 注意力低下、記憶障害、眠気 |

| 痛み止め | オピオイド(モルヒネ、オキシコドン)、NSAIDs(イブプロフェン) | 記憶障害、注意力低下、混乱 |

| 吐き気止め | メトクロプラミド、プロクロルペラジン | 混乱、記憶障害、注意力低下 |

| 気管支拡張薬 | テオフィリン、サルブタモール | 神経過敏、不眠、注意力低下 |

| 抗不整脈薬 | アミオダロン、プロカインアミド | 混乱、記憶障害、注意力低下 |

| 降圧剤 | メトプロロール、エナラプリル | めまい、疲労、注意力低下 |

| 抗精神薬 | リスペリドン、クロザピン | 記憶障害、注意力低下、混乱 |

| パーキンソン治療薬 | レボドパ、セレギリン | 幻覚、混乱、注意力低下、記憶障害 |

| 副腎皮質ステロイド | プレドニゾロン、デキサメタゾン | 記憶障害、注意力低下、精神症状(鬱、躁など) |

| 胃、十二指腸潰瘍治療薬 | オメプラゾール、ランソプラゾール | 混乱、注意力低下、めまい |

以下に、薬剤カテゴリーと注釈を含めた表を示します。

| 薬剤カテゴリー | 注釈 |

|---|---|

| 抗アレルギー薬 | 抗ヒスタミン薬としても知られ、特に第一世代の薬剤は中枢神経系に作用して眠気や注意力低下を引き起こすことが多い。 |

| 痛み止め | オピオイドは鎮痛効果が高いが、長期使用で依存性とともに認知機能低下が生じることがある。 |

| 吐き気止め | ドパミン受容体拮抗薬などが含まれ、これらは中枢神経系に作用して副作用を引き起こすことがある。 |

| 気管支拡張薬 | 特にテオフィリンは中枢神経系刺激作用が強く、不眠や神経過敏を引き起こす。 |

| 抗不整脈薬 | 中枢神経系に影響を及ぼすことがあり、特に高齢者で混乱や記憶障害がみられることがある。 |

| 降圧剤 | 血圧を下げるための薬剤で、低血圧による脳血流の減少が認知機能に影響を与えることがある。 |

| 抗精神薬 | 精神疾患の治療に用いられるが、副作用として認知機能の低下が起こりうる。 |

| パーキンソン治療薬 | ドパミン補充療法が主だが、副作用として精神症状や認知機能の変化が生じることがある。 |

| 副腎皮質ステロイド | 抗炎症作用を持つが、長期使用で精神症状や認知機能の低下が見られることがある。 |

| 胃、十二指腸潰瘍治療薬 | プロトンポンプ阻害薬(PPI)は比較的安全とされるが、長期使用で副作用が報告されることがある。 |

「抗コリン作用」とは、「アセチルコリン」という神経と神経の橋渡しをする物質の働きを抑える作用です。

脳でも働いているアセチルコリンは、記憶や注意、集中に関係していると考えられています。

そのため、抗コリン作用によって脳の活動が落ちてしまい認知機能に影響がでる場合があります。

この作用を利用して、アルツハイマー型認知症のお薬の一種に、「アセチルコリン」という神経伝達物質の減少を防ぐ作用を利用した「アセチルコリンエステラーゼ阻害剤」と呼ばれるものがあります。

例)アリセプト®(塩酸ドネペジル)、レミニール®(ガランタミン)、イクセロン®とリバスタッチパッチ®(リバスチグミン)など

2. 症状

薬剤性の認知機能障害の症状は多岐にわたり、個人によって異なりますが、一般的なものには以下のようなものがあります。

- 記憶障害(短期記憶および長期記憶の両方)

- 注意力の低下

- 判断力や意思決定能力の低下

- 言語能力の低下(言葉が出にくくなる、語彙が減るなど)

- 視覚・空間認識能力の低下

3. 診断

薬剤性の認知機能障害の診断には、以下の方法が用いられます。

- 患者の病歴の確認: 使用している薬剤のリストや、認知機能の変化がいつから始まったかなどの情報を収集します。

- 認知機能テスト: ミニメンタルステート検査(MMSE)やモントリオール認知評価(MoCA)などの標準的なテストを行い、認知機能を評価します。

- 薬剤の調整: 疑わしい薬剤を減量または中止し、症状の改善を確認します。

4. 治療

薬剤性の認知機能障害の治療は、基本的に原因となる薬剤の調整を行うことです。

- 薬剤の中止または変更: 認知機能に悪影響を与えていると考えられる薬剤を中止するか、他の薬剤に変更します。

- 用量の調整: 必要に応じて薬剤の用量を減らします。

- 代替療法の導入: 可能であれば、認知機能に悪影響を与えない代替療法を検討します。

5. 予防

薬剤性の認知機能障害を予防するためには、以下のような対策が重要です。

- 定期的な薬剤レビュー: 医療提供者とともに、定期的に使用している薬剤を見直し、不必要な薬剤を減らします。

- 最小有効量の使用: 必要最低限の用量で治療を行うようにします。

- 患者教育: 患者に対して、薬剤の副作用やリスクについての情報を提供し、自己判断で薬剤を中止しないように指導します。

小まとめ

薬剤性の認知機能障害は、特定の薬剤の使用によって引き起こされる可能性があるため、適切な診断と治療が重要です。

医療提供者との密接な連携と定期的な薬剤レビューが、認知機能の維持と向上に役立ちます。

まとめ

認知症は、脳の機能低下により日常生活に支障をきたす疾患で、主に3つのタイプがあります。アルツハイマー型認知症は最も一般的で、記憶力低下から始まり、徐々に認知機能が全体的に衰えます。

レビー小体型認知症は、パーキンソン症状や幻視が特徴で、日によって認知機能が変動します。

血管性認知症は、脳卒中や血流障害によって引き起こされ、症状は発作的に現れ、パターンが一定しません。

早期発見と適切な対応が症状の進行を遅らせ、生活の質を向上させるために重要です。

認知症の理解を深め、適切なサポートを提供することが求められます。

コメント