花粉症といえば、『スギ!』と答えが返ってくる花粉症の代表格ですが、もうしばらくは、このつらい『スギ花粉症』に悩まされなければならないようです。

この「スギ花粉症」は、日本特有の花粉症とされているようで英語では「Japanese Cedar Pollinosis」と表記されるほどです。

海外では、アメリカに多い「ブタクサ花粉症」、ヨーロッパに多い「イネ科花粉症」と並び、日本の「スギ花粉症」を合わせて、世界の『3大花粉症』とされています。

ある調査では、日本人の4人に1人はスギ花粉症という結果が報告されています。

もうこうなると『国民病』といってもおかしくはありませんね。

自分の周りにも花粉症の人だらけです・・。

なぜ日本人のスギ花粉症患者が増加してしまったの?

花粉を多く作る樹齢のスギが増えすぎてしてしまっている⁉

スギは、樹齢が25年以上になってくると花粉を大量に放出するようになってきます。

そして、スギの花粉放出は樹齢100年まで勢いは衰えないというのです。

この樹齢25年以上のスギがなぜ増えてきたのかというと、戦後日本では、高度経済成長により建築用材の需要が増加しました。

そのために、沖縄と北海道を除く日本各地でスギの植樹が行われました。

しかし、次第に国内の木材の需要も減少し、海外から安価な木材が輸入されるようになると植樹されたスギは放置されてしまったというのです。

林野庁では、花粉対策として、品種開発により、花粉が出にくい「少花粉スギ」「無花粉スギ」の植樹に取り組んでいますが、解決するには時間を要するようです。

花粉症には日本の公衆衛生が影響しているの???

「衛生仮説」は、1989年にイギリス人の疫学者「ストラカン」が提唱した概念です。

ストラカンは、1958年のある週に出生した英国の小児17414人を23年間観察していった結果を報告し、生まれたときの上の兄弟の数が多いほど花粉症や湿疹が少ないことを示しました。

その理由として、「感染症が多くなる環境だとアレルギーが少ないのではないか」と推測したのです(※1)。

これまで「衛生仮説」は、感染症がへることでTh2(アレルギーに関与する細胞群)に傾きやすくなるという、『Th1/Th2バランス説』で説明されていました。

しかしその後、Th1(感染症を繰り返すと上がると考えられている細胞群)に関連する疾患であるクローン病なども増加していることを説明できないため、矛盾もあることがわかっています(※2)。

(※1)Strachan DP. Hay fever, hygiene, and household size. Bmj 1989; 299:1259-60.

(※2)松田 明生. 基礎から見た衛生仮説の再考. アレルギー 2019; 68:29-34.花粉飛散情報のおすすめのサイト紹介

キューピーマヨネーズでお馴染みのトウ・キューピーでも衛生仮説の研究が!

『衛生仮説が裏づける酢酸菌の必要性』と題して、トウ・キューピーが「アレルギーに効く酢酸菌メカニズム」について研究発表しています。

日頃から、悪い菌も含めてさまざまな菌と触れあうことで花粉やホコリを病原菌と勘違いしないようになるんだって。

多種多様の菌と触れ合うと免疫細胞の判断力が高まり、花粉やホコリに過剰反応しない体になりアレルギー体質とは無縁になるようなんだね。

もっと詳しく知りたい方はこちらの『トウ・キューピー/酢酸菌研究室』を読んでみてください。

日本気象協会 花粉飛散情報

- 気象予報士による花粉飛散関連記事など知りたい情報がアップされています。

環境省花粉観測システム【はなこさん】

- 花粉飛散状況を地図と表、グラフでみることができます。

- 花粉飛散データは、観測地点から自動送信されており、毎時35分頃にホームページを更新しています

”花粉症発症率”、”花粉飛散量” の都道府県ランキングが出ていましたので参考にしてみてください。

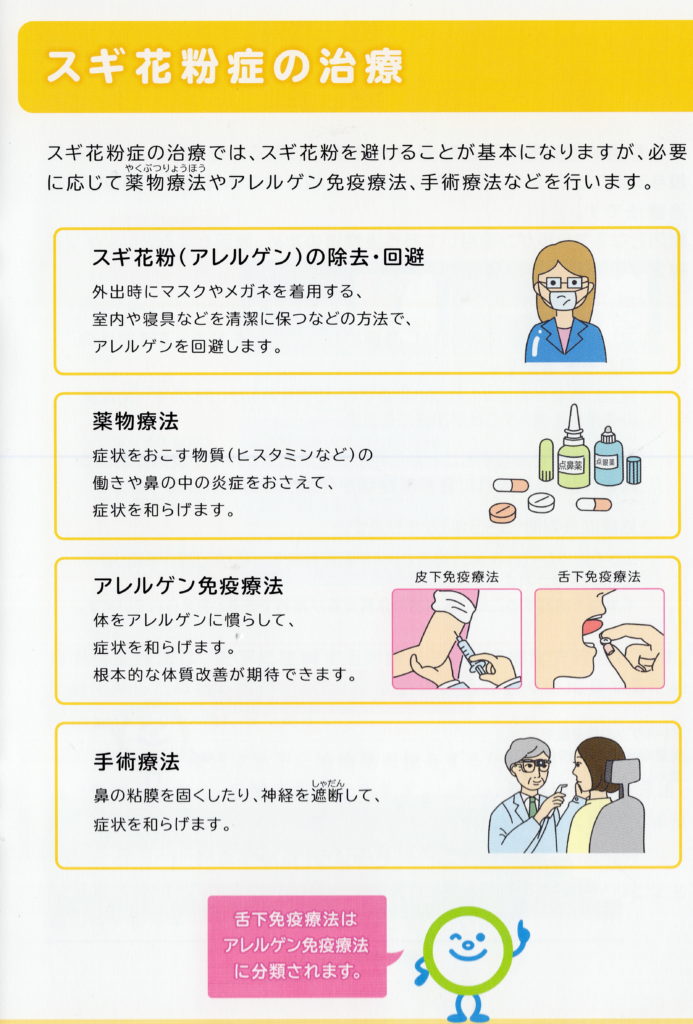

花粉症の治療法にはどのようなものがあるの?

抗原を回避する

抗原回避とは、簡単にいえば、花粉を遠ざけるような行動をするということになります。

花粉に接触しなければ、つらい症状は起こらないという発想ですね!

具体的には次のような方法が挙げられます!

- 「マスク」や「花粉防止メガネ」などを利用する

- 花粉の付着しやすい素材の衣服は避ける(表面がツルツルした素材が花粉が付きにくく、払い落としやすい)

- 洗濯物や布団などはなるべく室内に干す

- 空気清浄機を利用する

花粉症に行われる薬物療法にはどのようなものがあるの?

対処療法(病気の原因をのぞくのでなく、あらわれた症状に応じてする治療法)とはどのようなものなの?

- 抗ヒスタミン剤:

眠気が起こりやすい薬剤ですが、近年は眠気が起こりにくいお薬も次々に登場してきました。

- ロイコトリエン拮抗剤:

鼻水よりも鼻詰まりに効果が期待されるお薬です。

- ステロイド剤(鼻噴霧用・経口):

鼻噴霧では、局所にピンポイントで作用するため全身的な副作用の発現はほとんど問題にはなりません。

- 点鼻用血管収縮剤:

連用すると効果の持続時間が短くなるだけでなく、使用を中止した途端に反跳的に症状が悪化することがあります。

いわゆるリバウンド状態です。

- 漢方薬:「小青竜湯」、「葛根湯加川芎辛夷」、「荊芥連翹湯」、「辛夷清肺湯」、「苓桂朮甘湯」など

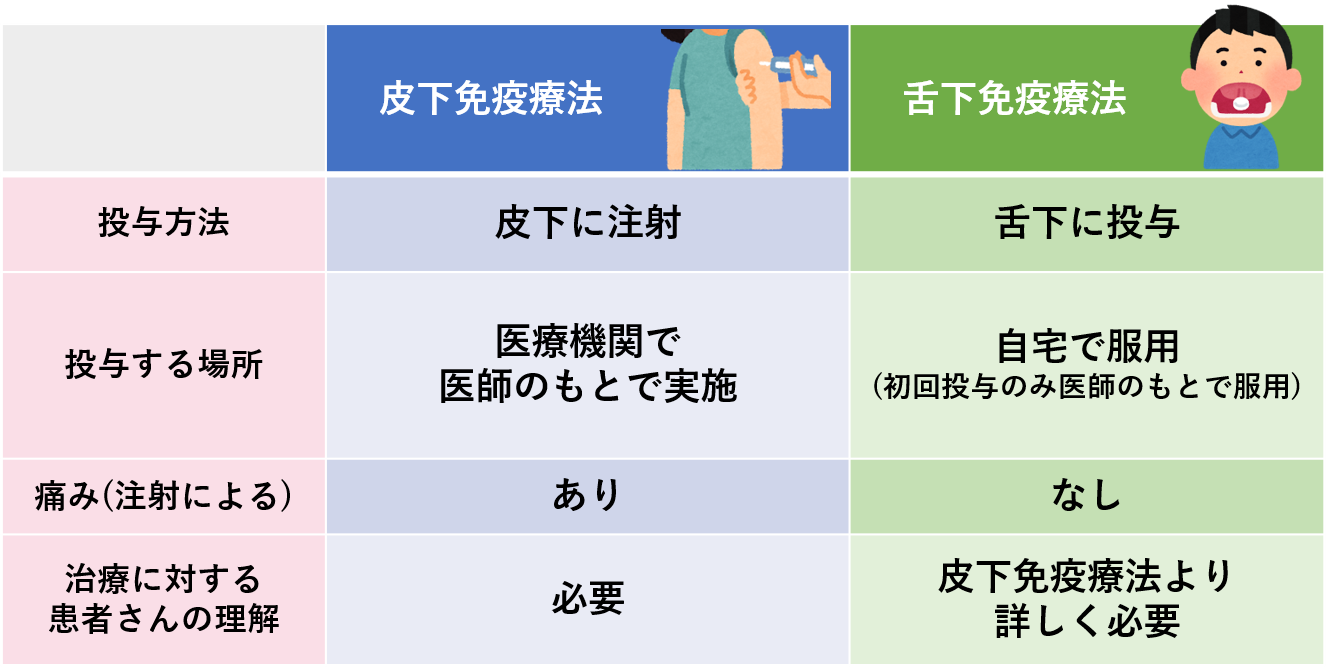

アレルゲン免疫療法

花粉症の「根治」や「長期寛解(症状が出ない状態が続くこと)」が期待できる唯一の方法です。

『アレルゲン免疫療法』は、患者にアレルゲンエキスを投与し、免疫寛容へと誘導することを目標とした、アレルギー性過敏症の免疫療法の一形態になります。

アレルギー性鼻炎や慢性副鼻腔炎に「鼻うがい」の効果が確認されました!

2022年1月10日(月)NHK放送の ”東洋医学ホントのチカラ「健康の大問題 解決SP」” にて「鼻うがい」の効果について解説がありました!

見逃した方は「NHKオンデマンド」にて視聴できます!

また、放送後1週間は「NHKプラス」でも視聴が可能です。

「鼻うがい」について解説してくれた講師は、北里大学メディカルセンター耳鼻咽喉科の医師・大木幹文さんです。

「鼻うがい」とは、生理食塩水などを使って鼻の中を洗う行為で、インドの伝統医学「アーユルヴェーダ」がルーツとされています。

「鼻うがい」がなぜアレルギー性鼻炎や慢性副鼻腔炎に効果を発揮するのかというと、鼻の中にある線毛(せんもう)細胞と粘液の働きが良くなるためであると考えられています。

生理食塩水によって、異物を排除する働きが改善するのですね。

「鼻うがい」のやり方について分かりやすく解説してくれている動画があったよ!

花粉症と食物アレルギーとの深い関係性

花粉症と食物アレルギーは、一見すると別々の問題に思えるかもしれません。

しかし、これらのアレルギーには深い関係性があり、花粉症に悩む多くの人々が特定の食べ物にも注意を払う必要があります。

この記事では、花粉症と食物アレルギーの関係性、具体的な事例、および対策について詳しく解説します。

アレルゲンの類似性

花粉症と食物アレルギーを引き起こす原因物質(アレルゲン)は、実は非常によく似た構造をしています。

このため、花粉症に悩む方は、その原因となる花粉の種類によって、同様にアレルギー症状を引き起こす食べ物にも注意が必要です。

この現象は「花粉症食物アレルギー症候群(Pollen-Food Allergy Syndrome、PFAS)」と呼ばれます。

花粉症食物アレルギー症候群の具体例

花粉の種類ごとに注意すべき食べ物

花粉の種類によって、注意が必要な食べ物は異なります。

以下の表に、代表的な花粉と関連する食べ物をまとめました。

| 花粉の種類 | 注意が必要な食べ物 |

|---|---|

| スギやヒノキ | トマト |

| ハンノキやシラカンバ | リンゴ、もも、さくらんぼ、アーモンド、豆乳、マンゴー、イチゴ、メロン、じゃがいも、ヘーゼルナッツなど |

| ブタクサ | メロン、スイカ、きゅうり、バナナ |

| ヨモギ | セロリ、ニンジン、香辛料(クミン、コリアンダーなど)、マンゴー、ピスタチオ |

| カモガヤなどのイネ科植物 | トマト、メロン、スイカ、じゃがいも、キウイ、オレンジ、ピーナッツ |

花粉症と食物アレルギーの対策

アレルゲンの特定と管理

- 医師の診断を受ける: 花粉症や食物アレルギーの症状が現れた場合、専門の医師に相談し、適切な診断を受けることが重要です。アレルゲンを特定するための検査が行われます。

- アレルゲンを避ける: 診断結果に基づき、アレルゲンを避けるための生活習慣を見直しましょう。例えば、花粉の飛散が多い時期には外出を控えたり、特定の食べ物を避けたりすることが必要です。

- エピペンの携帯: 重度のアレルギー反応が出る可能性がある場合、エピペン(自己注射用アドレナリン)を携帯することが推奨されます。

日常生活での注意点

- 食事の管理: 食物アレルギーがある場合、食事内容を注意深く管理しましょう。成分表示を確認し、アレルゲンを含む食品を避けることが重要です。

- 環境の整備: 家の中の花粉対策として、空気清浄機の使用や、帰宅時の衣服の交換・シャワーを習慣化することが効果的です。

- 情報収集: 最新のアレルギー情報を常に把握し、自身の健康管理に役立てましょう。

小まとめ

花粉症と食物アレルギーには深い関係性があり、花粉症に悩む方は特定の食べ物にも注意が必要です。

正しい知識を持ち、適切な対策を講じることで、日常生活の質を向上させることができます。

医師の診断を受け、アレルゲンを避けるための生活習慣を取り入れることが、健康を維持するための第一歩です。

花粉症シーズン到来!最強空気清浄機で快適生活

花粉症のシーズンがやってきました。

くしゃみや鼻水、目のかゆみなどの症状に悩まされる方も多いのではないでしょうか。

そんな花粉症対策に欠かせないのが空気清浄機です。

この記事では、花粉症シーズンを快適に過ごすための最強空気清浄機の選び方とおすすめ製品をご紹介します。

花粉症に効果的な空気清浄機の選び方

1. 高性能フィルター

空気清浄機を選ぶ際に最も重要なのがフィルターの性能です。

HEPAフィルターやULPAフィルターは、微小な花粉やアレルゲンをしっかりキャッチします。

これにより、室内の空気を清潔に保つことができます。

2. 花粉モード搭載

花粉症対策に特化した「花粉モード」を搭載している空気清浄機を選びましょう。

このモードでは、花粉の飛散状況に応じて風量を自動調節し、効率的に花粉を除去します。

3. 静音設計

特に夜間や就寝時には静音設計の空気清浄機が便利です。

静かに動作することで、快適な睡眠環境を維持できます。

4. 適用床面積

使用する部屋の広さに適した空気清浄機を選ぶことも重要です。

一般的に、8畳程度の部屋にはコンパクトな空気清浄機が適しています。

おすすめの最強空気清浄機

光除菌(光触媒)技術を応用した空気清浄機「ブルーデオ」

向井理さんがメインキャラクターのフジコー「ブルーデオS」は、光除菌技術を応用した空気清浄機です。

A4サイズのコンパクトな設計ながら、8畳までの空間に対応し、日本アトピー協会推薦品としても信頼性があります。

「フジコー」の通販サイトでは、俳優の向井理さんがメインキャラクターを務める空気清浄機「ブルーデオ」をご紹介しています。

ブルーデオのポイント

- コンパクトでパワフル:

ブルーデオはA4サイズのコンパクトな設計ながら、8畳までの空間に対応します。コンパクトサイズなので移動も簡単で、寝室などさまざまな場所での使用におすすめです。

コンパクトでパワフル:ブルーデオはA4サイズのコンパクトな設計ながら、8畳までの空間に対応します。コンパクトサイズなので移動も簡単で、寝室などさまざまな場所での使用におすすめです。 - 日本アトピー協会推薦品:

ブルーデオは、日本アトピー協会に推薦されている製品です。2014年には空気清浄機の分野で初めて推薦品として選ばれ、その品質と安全性が認められています。 - 俳優 向井理さんからの評価:

俳優の向井理さんもブルーデオS型を愛用しています。彼は、「ブルーデオを使っていても、使っている感覚がない。良い意味で『使用感がないのが使用感』」とコメントしており、その使い心地の良さを高く評価しています。

まとめ

花粉症シーズンを快適に過ごすためには、空気清浄機の導入が効果的です。

高性能フィルターや花粉モード搭載の製品を選び、静音設計や適用床面積にも注意して、自分に合った空気清浄機を見つけましょう。

おすすめの最強空気清浄機を活用して、花粉症の辛い症状を軽減し、快適な生活を送りましょう。

「ブルーデオ」は、コンパクトでありながら高性能な空気清浄機を探している方に最適な製品です。

日本アトピー協会推薦品としての信頼性と、向井理さんからの高い評価を受けているこの製品を、ぜひご検討ください。

寝室やリビングなど、さまざまなシーンで快適な空気環境を提供します。

興味をお持ちの方は、「フジコー」通販サイトで詳細をご覧ください。

まとめ

花粉症対策は、花粉が飛び始める前の準備も大切だといわれています。

そもそも花粉症とは、「免疫による過剰なアレルギー反応」で、鼻粘膜が炎症を起こしたり、目が痒くなったりするわけです。

つまり、免疫力のバランスを整えることができれば症状が軽くなります。

生活習慣を見直して、つらい花粉症を乗り切りましょう!

- 発酵食品を積極的に摂る(腸内環境を良好にし、排泄機能を高め、免疫力のバランスを整えてくれる)

- 有酸素運動をすることで自律神経を整える

- 十分な睡眠をとる

- できれば起床したら30分以内に朝日を浴びる(体内時計のリセット効果)

「宮崎県川南町」に位置する「ほどよい堂」において、「薬剤師×中医薬膳師×ペットフーディスト」として、健康相談を行っています。

代表の河邊甲介は、漢方医学、薬膳、そして腸活を組み合わせた独自のアプローチで、個々の健康に寄り添います。

漢方相談や薬膳に関するオンライン相談も提供し、遠方の方々も利用できます。

また、わんこの健康も見逃しません。

わんこ腸活に関するアドバイスも行っています。

「ほどよい堂」で、健康に関する様々な疑問や悩みを解決しませんか?

コメント