漢方的には体質は8つに分することが出来ます!

体質ごとに養生法は異なります。

それぞれの体質(タイプ)別に解説していきます。

”血虚(けっきょ)” とはどのような状態なの?

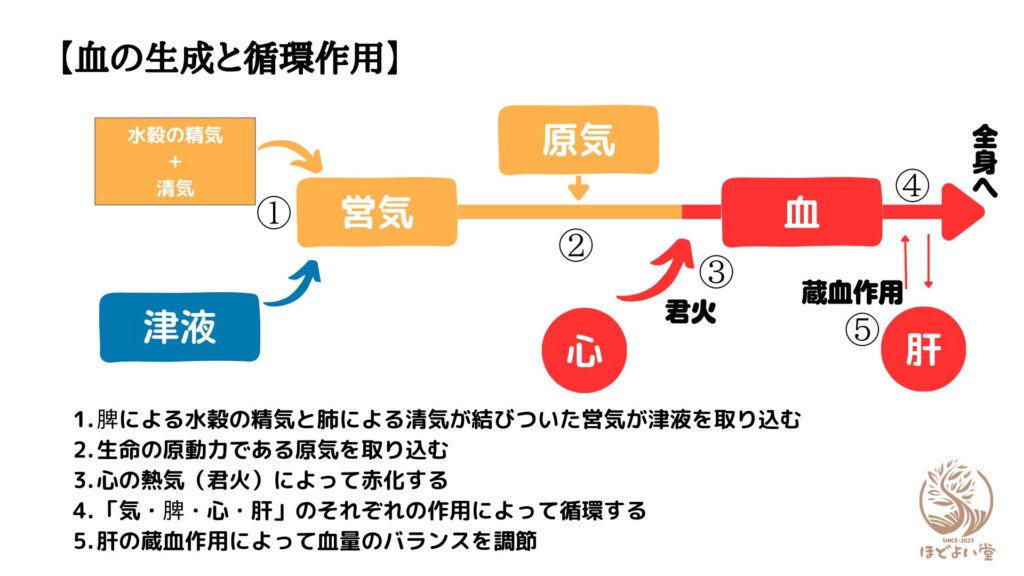

漢方では血液を含み、カラダの栄養一般を ”血(けつ)” と呼んでいます。

血虚体質は、血の絶対量の不足、血の機能低下が起こっている状態です。

血は、皮膚や髪の毛・爪・筋肉・骨・臓器・ホルモンに至るまで、カラダを作る原料として健康を維持していると漢方では考えられています。

血虚の治療は ”補血” が基本となります。

「脾は気血を生む源」と言われます。

そのため、血虚になる原因のひとつが脾が弱っている状態の脾虚なのです。

また、女性の場合は生理によって血虚になります。

”血虚” の主な症状とは?

- 目のかすみ・目の乾燥(ドライアイ):

漢方では “肝は血を受けてよく視る” と言われ、目にとって血の栄養は必要不可欠なものであると考えられています。

目と直結している肝血が不足することで様々な目の症状(目のかすみ、目の乾燥(ドライアイ)、眼精疲労、まぶしく感じる、目が痛む、目がしょぼしょぼするなど)があらわれます。

- 動悸・息切れ・不整脈:

心血の不足によって循環器系の症状があらわれます。

- 頭がふらつく、めまい:

血虚になると頭(脳)に届く血の量も不足するため、脳が栄養不足状態になります。

頭がぼーっとする、頭がふらつく・めまい(フワフワした感じ)など貧血のような症状や、物忘れしやすい(健忘)、集中できない、思考力が低下するなどのトラブルが起こりやすくなると考えられています。

- 不眠・健忘:

漢方では、血虚になると、脳に十分な栄養が届きにくくなるため、眠りが浅い、よく目が覚める(中途覚醒)、よく夢をみるなどの睡眠トラブルが起こりやすくなると漢方では考えられています。

心血の不足により寧静作用が失われ、興奮性の精神症状があらわれます。

漢方では心血を補い精神を安定させることを「寧心安神」と呼んでいます。

- 月経不順:

血の不足により、月経痛、経血量の減少、月経周期が長くなるなどの生理に関する症状があらわれてきます。

血虚タイプの女性の生理の特徴は次の通りです。

- 鈍痛(シクシクとした痛み)

- どちらかというと生理後半が痛みが強い

- 生理周期が遅れがち(39日以上)

- 月経量が少ない

- 月経の色が淡い

- 爪が割れやすい:

血虚になりカラダの栄養が不足すると、カラダにとって重要な臓器が優先的に血を使うため、カラダの末端には栄養が届きにくくなります。

そのためカラダの末端ではさまざまなトラブルが起こりやすくなります。

その代表が “爪と髪の毛” なのです。

爪の色が悪くなる、爪が割れやすい、二枚爪になりやすいなどが代表例です。

- 髪の艶がなくなる・枝毛や抜け毛が増える(※「髪は血の余なり」):

血虚になりカラダの栄養が不足すると、カラダにとって重要な臓器が優先的に血を使うため、カラダの末端には栄養が届きにくくなります。

そのためカラダの末端ではさまざまなトラブルが起こりやすくなります。

その代表が “爪と髪の毛” なのです。

髪の毛が抜けやすい、髪の毛が傷む、白髪が多くなるなどの髪の毛のトラブルが起こりやすくなります。

”気滞タイプ” におすすめの養生法とは?

- 十分な睡眠をとることで血を補充する:

漢方では睡眠によって血を補充することができると考えています。そのため、睡眠不足は血虚を引き起こす原因のひとつになります。

質と量しっかりと睡眠を取ることが大切です。

特に睡眠のゴールデンタイムと言われる22時~2時の間はできるだけ寝るようにしましょう。

体の中の各臓腑には、それぞれに、いちばん活発に働く時間があると考えられています。

東洋医学の考え方の中には、「子午流注」といって、時刻と体の働きの関係をあらわしたものがあります。

- バランスのよい食生活:

血はもちろんのことカラダは食べたものから作られます。

そのため、血の質や量は日頃の食生活に反映されます。

血虚体質に多い原因のひとつが食生活の乱れです。

無理なダイエットによる栄養不足や偏食は血虚を引き起こす原因になります。

漢方では脾で作られた ”水穀の精気” が血の原料のひとつとされています。

- 脾(胃腸)を整え、血の生産を増やす:

食べたものから血を作り出す役割を担っているのが脾(胃腸)です。

そのため脾が弱ると血虚になりやすくなると漢方では考えられています。

- 血の消費と供給のバランスをコントロールする:

それなりに食べているのに血虚になっているという人に多いのが、過度な運動などにより血の消費量が供給量を上回っているケースです。

女性の場合、スポーツをやっていて生理がこないという人は血虚になっていると考えます。

また、女性の場合は生理があるため、血虚になりやすいのですが経血の量が多いと特に血虚になりやすくなります。

”血虚タイプ” におすすめの食材とは?

血虚タイプの方に適した食材は、体内の血液循環やエネルギー不足に対処し、健康を促進する鉄分やビタミンB12が豊富な食品、例えばほうれん草やレバー、赤身の肉、鶏肉、卵などがおすすめです。

これらの食材は血の生成をサポートし、疲労感や倦怠感を軽減する助けになります。

また、根菜や玄米、豆類も穏やかなエネルギー供給を提供し、体調を整えるのに役立ちます。

健康な生活習慣と組み合わせて摂取することで、血虚の症状を緩和できるでしょう。

薬膳では「似類補類」といって、補いたい部分に似た色や形の食材をとるといいといわれています。

そのため、血を補うのには「赤・黒い色の食材」がよいと考えられています。

赤身の魚や肉

漢方では、血液の色に似た “赤・黒い色” をした食材は、血を補う作用を助ける働きがあると考えられています。

赤・黒い食材と言えば、赤身の魚やお肉もそのひとつです。

薬膳では、マグロやカツオなどの赤身の魚には血を補う作用を助ける働きがあると考えられています。

特に、赤黒い血合いの部分はおすすめで、栄養学的にも鉄分が多くふくまれているので、貧血傾向である血虚体質には積極的に食べて頂きたい部位です。

貧血対策の食べものとして有名な食材のレバーですが、漢方でいう血虚にもとてもおすすめの食材です。

赤黒い色の濃いレバーは血を補う作用を助ける働きがあると漢方では考えられていて、昔から薬膳でも重宝されてきました。

ベリー類

プルーンやぶどう、ブルーベリーはもちろんのこと薬膳ではお馴染みのなつめや桑の実(マルベリー)、竜眼、クコの実など種類もさまざまです。

女性にはとくにおすすめ!

小腹が空いたらおやつ代わりに試してみてください。

黒ゴマ、黒きくらげ、金針菜

黒ゴマや黒きくらげ(黒木耳)、金針菜は薬膳料理ではよく使用される食材です。

これらも血を補う作用を助ける働きがあると薬膳では考えられています。

黒きくらげ(黒木耳)は薬膳では「止血類」に分類されています。

また、金針菜は「利水滲湿類」といって、体内の余分な水を取り除き、水の代謝機能を回復させる作用もあるとされています。

”血虚タイプ” におすすめの漢方薬

“血虚タイプ”に適した漢方薬は、体内の血液不足や栄養不足に対処し、健康を取り戻すのに役立ちます。

『当帰芍薬散』や『四物湯』などが代表的な漢方薬として挙げられます。

これらの漢方薬には血行促進や血液の生成を助ける成分が含まれており、体力を回復させる効果が期待できます。

ただし、漢方薬は個々の体質や症状によって効果が異なるため、専門医や漢方専門家の指導のもとで使用することが重要です。

正しい使い方で摂取することで、血虚タイプの改善が見込まれます。

当帰芍薬散(とうきしゃくやくさん)

足腰が冷える、生理不順がつらいなど様々な婦人科系疾患におすすめの漢方薬が『当帰芍薬散』です。

『当帰芍薬散』は、全身に大切な栄養素を与えてくれて、血行を良くする作用が認められている漢方薬です。

血行を良くするのと同時に、水分代謝を整えることで余分な水分を体からとり除いて、足腰の冷え症や生理不順を改善します。

漢方薬の口訣に ”当芍美人(とうしゃくびじん)” という言葉があるのですが、細身で色白、華奢な感じの女性に『当帰芍薬散』を使用するとよいとされています。

四物湯(しもつとう)

婦人科系疾患(月経障害など)・末梢神経障害(冷え性・しびれ・乾燥肌)などにおすすめの漢方薬が『四物湯』です。

”血虚” に使用される基本方剤で、カサカサ乾燥した肌に潤いをあたえる効果も期待できます。

また、女性ホルモンの変動に伴って現れる体と心の症状である ”血の道症” などにも使用頻度が高い漢方薬です。

七物降下湯(しちもつこうかとう)

高血圧症で虚弱体質のひとにおすすめの漢方薬が『七物降下湯』です。

『四物湯』が基本骨格となっていて、気と血(けつ)を増やし、めぐりを良くすることで、耳鳴りなどの高血圧の随伴症状を改善していきます。

当帰飲子(とうきいんし)

『四物湯』が基本骨格となっていて、分泌物が少なく乾燥傾向の慢性湿疹におすすめの漢方薬が『当帰飲子』です。

虚弱体質で冷え性傾向の高齢者に使用することが多い漢方薬です。

肌に栄養分とうるおいを与え、乾燥肌を改善するため、『当帰飲子』は ”老人性乾皮症” にも効果が期待できる漢方薬です。

人参養栄湯(にんじんようえいとう)

体力が低下している人の様々な症状を改善するおすすめの漢方薬が『人参養栄湯』です。

『人参養栄湯』は ”フレイル” という状態のときに使用される漢方薬のひとつです。

「フレイル(Frailty)」とは、日本老年医学会が提唱している「高齢者が筋力や活動が低下している状態(虚弱)」を意味しています。

『人参養栄湯』は構成生薬に「五味子」を含んでいるため、呼吸器疾患をともなう際の補剤と考えることもできます。

連珠飲(れんじゅいん)

『連珠飲』は、体力中等度又はやや虚弱で、ときにのぼせ、ふらつきがあるものの、更年期障害、立ちくらみ、めまい、動悸、息切れ、貧血などに使用されます。

本処方は血のめぐりを良くして身体を温める『四物湯』と水分代謝を改善して自律神経のはたらきを整える『苓桂朮甘湯』を組合わせたものです。

血の不足を補い、その循環を高め、津液(水分など)の偏りや自立神経の働きを整える働き期待できます。

コメント