最近、体調がすぐれなくて病院で検査してもらったのですが、

特に異常はありませんって言われてそれ以上は何もしてもらえませんでした…。

でも、本当につらいんですよ…。

病院に行っても原因が分からず、

つらい症状に悩んでいる患者さんは意外と多いですよね⤵

そんな時にこそ漢方薬の出番なのです!

漢方治療はつらい状態の原因が特定できなくても、症状や体質などから治療を始められるので原因が分からない多愁訴・不定愁訴などで困っている患者さんにおすすめなんです!

- 多愁訴 :

色々な症状が重なっている様な状態。

- 不定愁訴 :

倦怠感、頭痛、微熱感、不眠など様々な症状が、立ち代わり入れ替わりしながら現れている状態。

そもそも「漢方薬」ってどのようなお薬なの?【漢方薬は生薬の合わせ技です!】

漢方薬は自然界にある植物や鉱物などを加工した ”生薬” と呼ばれているものを複数組み合わせて作られた薬です。

簡単に説明すると、生薬とは「植物の葉・茎・根」「菌類(キノコなど)」「石膏に代表されるような鉱物」「牡蠣の貝殻」「動物の角」などを加工したものなど様々です。

現在、保険適用漢方薬は148種類、構成生薬は120種類前後あります。

”保険適用漢方薬” とは、病院に行ってお医者さんが処方してくれる漢方薬のことです。

保険証を提示することで医療費が安くなるお薬とも言い換えられますね。

漢方薬にはどのような特徴があるの?【実は漢方薬は奥が深い】

- 生薬が18種類も含まれている『防風通聖散』をはじめ、漢方薬は複数の生薬の組み合わせであるため、ひとつの漢方薬で様々な症状を改善してくれます。

- 生薬は食品の延長線のようなものであり、重大な副作用が起こることは少ない。

- 色々な不調が重なり合っている場合や、病院で一般的な検査をしても原因がわからない場合など器質的(臓器の見ため)には異常なしと言われるような場合には西洋薬のような単一薬剤ではうまく対応できないのですが、漢方薬は症状から治療していくため対応可能です。

- 漢方薬は、一般的に長く服用しないと効果がないと思われがちですが、その様なことはありません。数分で効果が出るような即効性のある漢方薬も多いのです。

例えば、漢方薬は風邪・インフルエンザなどの急性期疾患にも使用されます。

風邪のような場合にゆっくり効いていては意味がありませんよね!

それどころか、

漢方薬の方が西洋薬より風邪の回復期間が短いというデータも発表されています。

こむら返りやギックリ腰によく使われる、

『芍薬甘草湯』の場合には数分で効果が現れます。

- 漢方治療は同じ症状でも、服用するひとの年齢・性別・体格・体力など様々な要素を考慮することが出来るオーダーメイド的な治療法とも言えます。

これを「同病異治」といいます。

- 同じ漢方薬で、様々な症状を治療することを「異病同治」といいます。

例えば、有名な葛根湯の効能効果には感冒・肩こり・乳腺炎・じんましんなどがあります。

単一薬剤である西洋薬ではこのようなことはないのです。

- 漢方薬は一般的に構成生薬が少ない方が即効性があります。

一方で構成生薬が多くなるほどゆっくりと効果が現れるため、体質改善を目的とするような場合に使用されます。

- 漢方薬を使用する際に副作用が出やすい生薬は「麻黄」「附子」「大黄」「甘草」の4種類です。

この4種類の生薬は用量依存的に副作用が発生することが多いのですが、対応策をきちんと理解していればあまり心配するようなことはありません。

用量依存的な副作用とは薬の量が増えることが原因で副作用が出てしまうことです。

気になることがあれば医師・薬剤師に相談してください。

- 日本で使用されている漢方薬の用量は、中国で使用されている用量の10分の1、韓国の3分の1程度であるため、投与量による問題はあまり起こりません。

漢方薬はどのような時に服用した方がいいの?【漢方薬を飲む考え方の基準とは】

なんとなく体調不良を感じている様であれば、まずは漢方薬を試してみることをおすすめします。

なぜなら、漢方薬は重大な副作用が起きる可能性は低く、現在服用しているお薬があったとしても一緒に飲んでいけないものはありません。

漢方薬で併用禁忌とされている薬剤はインターフェロンといわれる抗ウイルス薬の注射だけなのです。

併用禁忌とは、飲み合わせの悪い薬を併用してはいけないことだったよね!

万が一併用した場合、

作用の減弱、副作用の増強などを引き起こすこともあります。

”漢方薬は飲んでみて良くなかったらやめればいい” というくらいのそんな心構えで、

漢方薬は ”食事の延長” というくらいに考えてもらえれば良いと思います。

原因を追究することが目的ではなく、とにかく辛い症状をどうにかしていこうというのが漢方治療の基本的な考え方なのです。

食材に生薬など体に良いものを取り入れた、

『薬膳』という医食同源的な発想がわかりやすい例ですね。

生薬とは天然に存在する薬効を持つ産物を体調改善を目的として用いる薬の総称です。

以前の自分は薬剤師でありながら、

生薬を何種類も混ぜ合わせ、生薬の中にも何種類もの成分が含まれ、一体何がどのように効いているかよく解らないような漢方薬って…。

何かスッキリしないし、何か好きになれないなって感じでした。

自分自身、

すごく体調が悪いのに検査では特に異常が認められない状態が続いたときがあったのですが、

その時は西洋医学では対応しきれなかったのです。

医師からは、

「異常なし」、「気のせいだよ」、「心配ありません」

って毎回のように言われていましたね。

つらいのに原因が分からない!

分かってもらえない!

これって結構つらいものですね。

結局、

八方ふさがりになり、藁にも縋るような感じで漢方薬を飲んでみることにしました。

しばらく漢方薬を続けているとなんだかちょっといい感じがしてきたのです…。

そこから漢方薬に興味がわき勉強するようになりました。

漢方薬・東洋医学のおすすめしたいポイントはズバリ!

”原因が特定できないとなかなか対応できない西洋医学と比べて、原因はわからなくても、症状からアプローチできて、おまけに色々な症状を一度に改善できる” ところです。

癌そのものを治すような効果は西洋医学が断然勝っていますが、

漢方薬・東洋医学が西洋医学とタッグを組むと驚くべき ”ちから” を発揮することができます。

近年では先進医療においても、

抗がん剤などのがん治療による副作用を軽減する目的で

漢方薬が積極的に使われるようになってきました。

漢方薬は予防医療にも貢献できる!

漢方薬は『未病』といわれる状態には最適解です。

未病とは、発病には至らないものの軽い症状がある状態です。

東洋医学では ”陰極まれば陽になり、陽極まれば陰になる” ともいい、何事も極端な方向に行き過ぎると全く逆の反応が出ると考えられています。

また、どちらにも片寄らないで常に過不足がなく調和がとれていることを『中庸』と言います。

東洋医学では「〇〇過ぎる」の様に ”過ぎる行為” を避け、

何事も「ほどほどにする」ことが重要であると考えているのです。

”ほどほど” が大切なんだね!

「中庸」という考え方は、他者との比較で捉えられるものではないという側面があります。

あくまでも個の中での概念であり、それゆえ基準値は必要とされません。

”自分にとっての好調なときに比べると、今は偏りが生じて不調になっている”

だから中庸に戻そうという発想なのです。

漢方薬は安全なの?

漢方薬の安全性を分かりやすく説明すると、先ほど話したように漢方薬は食事の延長ということです。

漢方薬の原料というべき「生薬」には、ミカンの皮を乾燥したり、ヤマノイモ科ナガイモの周皮を除いた根茎を乾燥したものだったり、食べ物由来の物が多いのです。

じゃあ、副作用なんてないよね!

ちょっと待って!

その考え方で基本的に間違いではないのですが、食べ物でも合わなければ下痢したり、蕁麻疹がでるのですから、食べ物の延長線上にある漢方薬といえど ”副作用ゼロ” ではありません。

しかし、漢方薬の安全性は高いことは間違いありません!

漢方薬に限らずゼロリスクでメリットだけ!

なんておいしい話は世の中には存在しないよね…。

漢方薬を使用するときの注意点とは!【注意すべき生薬TOP4】

漢方薬を使用する際には、

次の4つの生薬には注意が必要です。

- 麻黄(まおう):

エフェドリンが含まれており、エフェドリンの交感神経刺激作用により心拍数の上昇(どきどきする)、血圧が上昇するなどの作用が現れることがあります。

- 附子(ぶし):

食欲不振、胃部不快感、のぼせ、口唇、舌のしびれ、下痢などの作用が現れることがあります。

イメージとしてはお酒に酔った感じです。

- 大黄(だいおう):

いわゆる便秘を改善する生薬であるため、効きすぎると下痢をしたりお腹が痛くなったりすることがあります。

漢方でいう冷やす作用が強く出ることがあります。

- 甘草(かんぞう):

グリチルリチンを含むため、血圧上昇・むくみ・カリウム低下など偽アルドステロン症といわれる症状が起こることがあります

漢方薬の効果に腸内細菌が関係していた!【漢方薬が効く人と効かない人の違いとは?】

漢方薬の有効成分として、多くの配糖体が知られています。

配糖体とは、糖とさまざまな種類の非糖成分(アグリコン)が結合した有機化合物なのですが、糖がついた結果、水溶性が高くなるので、脂質でできた消化管の細胞膜を通りにくいものが多く、簡単には吸収されません。

そのため、下部消化管(大腸など)に届き、腸内細菌によって糖を外されて初めて吸収されるものが多いのです。

腸内細菌叢(腸内フローラ)の違いが、

漢方薬の効果の個人差の一つの大きな根拠となっています。

「医療用漢方製剤(エキス剤)」と「煎じ薬」との違いとは?

漢方薬にはいくつかのタイプ(剤型)がありますが、

その中で代表的なものが『煎じ薬』と『エキス剤』です。

そのタイプ(剤型)についてどのような違いがあるのか解説していきたいと思います。

医療用漢方製剤(エキス剤)とは

煎じた生薬の液体から水分だけを抜き取り、顆粒・粉末・錠剤などに加工したものが『エキス剤』です。

エキス剤には、飲む際に煎じたりする手間が省けたり、外出先などでも気軽に飲むことができるなどのメリットがあります。

あらかじめ加工されているため、煎じ薬のように生薬の量などの微調整ができないなどの側面もあります。

効果の面では、煎じ薬に比べると弱いと言われています。

例えるなら、

エキス剤は、お湯に溶かすだけの「インスタントコーヒー」です。

煎じ薬とはどのようなものなの?

煎じ薬とは、生薬を水で煮出した液体のことであり、「湯液(とうえき)」と呼ばれることもあります。

煎じ薬の特徴といえば、独特な香りと味が思い浮かぶと思います。

漢方薬は飲みづらくて嫌いという人も多くいます。

本来、漢方の考え方に、香り・味なども効果の一部と捉えているため、重要な部分でもあります。

煎じ薬のメリットとは

個々に合わせて生薬の分量を微調節したりもできるため「テーラーメイド」的な処方も可能です。

医療用漢方製剤(エキス剤)にはない方剤を作ることができるのもメリットの一つです。

(※医療用エキス剤は漢方方剤のごく一部です)

煎じ薬の作り方

煎じ薬の作り方は簡単で、土瓶や耐熱ガラスのやかんを用意してもらい、600ml程度の水と生薬を入れ、やや強めにグツグツと沸騰させます。

沸騰したら弱火にして、半分くらい(300ml)になるまで煮出します。

すぐに濾して生薬のカスを取り除いて、ぬるま湯程度の温度になるまで冷やせば完成です。

金属製の鍋では、素材によって生薬の成分が変化してしまうこともあるため注意が必要です。

インターネットでも対応可能!「煎じ薬」の取り扱いがある漢方薬局を紹介!

漢方薬はエキス剤よりも煎じ薬の方が効くと言われています。

同じ名前の漢方薬でもエキス剤と煎じ薬では効果が異なるのです。

皇漢堂薬局

皇漢堂薬局は、佐賀県佐賀市にある昭和2年創業の老舗の漢方専門薬局です。

使用している生薬はすべて基準値をクリアした高品質のものだけです!

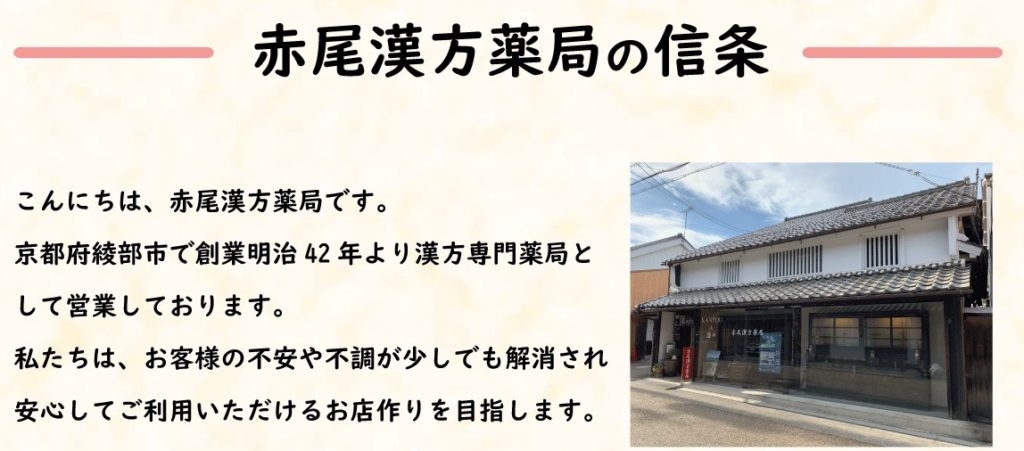

赤尾漢方薬局

赤尾漢方薬局は、京都府で1909年(明治42年)創業以来、漢方薬専門店として創業している薬局です。

営業形態も漢方専門薬局、保険薬局、介護支援事業所、補聴器販売、薬膳喫茶と幅広く対応しているようです。

「宮崎県川南町」に位置する「ほどよい堂」において、「薬剤師×中医薬膳師×ペットフーディスト」として、健康相談を行っています。

代表の河邊甲介は、漢方医学、薬膳、そして腸活を組み合わせた独自のアプローチで、個々の健康に寄り添います。

漢方相談や薬膳に関するオンライン相談も提供し、遠方の方々も利用できます。

また、わんこの健康も見逃しません。

わんこ腸活に関するアドバイスも行っています。

「ほどよい堂」で、健康に関する様々な疑問や悩みを解決しませんか?

コメント