汗をかくことは、私たちの健康や体調維持にとって非常に重要です。

以下に、汗をかくことの大切さをいくつかの側面から解説します。

- 体温調節:

汗は、体温を調節するための重要な役割を果たしています。

運動や気温の上昇などで体内の温度が上昇すると、体は汗腺から汗を分泌して体表に水分を放出します。

この水分が蒸発することで熱が奪われ、体温が下がるのです。

体温が適切な範囲に保たれることで、細胞や臓器が正常に機能し、体内の化学反応が適切に進行します。 - 免疫機能の向上:

汗には微量の「抗菌ペプチド」と呼ばれる物質が含まれが含まれており、これが皮膚表面の微生物の増殖を抑制する助けとなります。

汗をかくことで、皮膚の免疫機能が向上し、感染症などから身を守る手助けをします。 - 血流の改善:

適度な運動や運動時の汗は、血流を促進します。

血流が改善されると、酸素や栄養素が体内の各部位に適切に供給され、細胞の健康状態が保たれます。 - ストレスの軽減:

運動やリラックスした状態で汗をかくことは、ストレスホルモンの分泌を抑制し、リラックスした気分をもたらす効果があります。

また、運動による汗はエンドルフィンと呼ばれる幸福感をもたらす物質の分泌を促すこともあります。 - 皮膚の健康維持:

汗をかくことで皮膚の毛穴が開き、詰まった汚れや皮脂が排出されます。

これにより、ニキビや肌荒れなどのリスクが低減され、健康的な肌を保つ手助けとなります。

総合すると、汗をかくことは体温調節や、免疫機能の向上、血流改善、ストレス軽減、皮膚の健康維持など、様々な健康上のメリットをもたらす重要な過程です。

適切な運動や環境で汗をかくことを心掛けることで、健康を維持しましょう。

ただし、過度な汗をかくことが健康に影響を及ぼす場合もあるため、バランスを保つことが大切です。

汗をかくことは大切なことですが、異常な量や頻度、寝汗などのようにからだの不調が原因となっていることもあります。

漢方的には ”汗” をどう考えるのか説明してみます!

”汗” を漢方的にはどう考えるの?

中医学では、”汗” は五臓の ”心” と深い関係があると考えられています。

『汗血同源』といわれることもあり、体の陰陽のバランスと密接な関係があります。

「気」の不足や過剰な「熱」が汗の要因に

漢方的には異常な汗のことを「汗証(かんしょう)」と捉えます。

汗証でもっとも多く見られるのは、気温などの環境に関わらず日中しきりに出る「自汗(じかん)」と、夜間に出る寝汗「盗汗(とうかん)」です。

汗証が起きる原因は大きく次のようなタイプに分類されます。

汗のコントロールをしているのは、「衛気(えき)」です。

衛気とは、体表を守り、外界からの病邪の侵入から人体を防衛する気の一種で、陰陽の「陽」に含まれます。

いわゆるバリアのようなイメージになります。

衛気は陰陽の「陽」に含まれます。

従って夜、眠っている間は衛気の機能が低下します。

「肺衛不固(はいえふこ)」

肺は五臓のひとつで、汗の分泌の調整をする臓腑です。

肺には宣発作用といって、気や津液、栄養分、衛気などを全身に拡散させる働きがあります。

しかし、肺の機能が弱いと汗をコントロールする「衛気」が全身にいきわたらず不足し、汗が出ます。

「心血虚(しんけっきょ)」

心(しん)は五臓のひとつで、思考・思惟活動をつかさどります。

過度の心労が絶えないと心に負担がかかり、心血が消耗してこの証になります。

心血が消耗することで衛気が衰えてしまい、汗証になってしまいます。

心と関係が深い感情は「喜・驚」です。

一見、喜びが多いことは良いことのように思いますが、過剰な場合は心の負担になってしまいます。

「陰虚火旺(いんきょかおう)」

慢性的な体調不良や過労により陰液が消耗すると、相対的に熱邪が旺盛になり、この証になります。

陰液は、熱を抑える働きをしているのですが、陰液が消耗してしまうとこれまで陽気を抑えることが出来なくなり、相対的に陽気(熱)が強くなるため、体に熱がこもって汗証になってしまいます。

「湿熱(しつねつ)」

脂っこい食事や辛い食べ物、アルコール類を、日常的に取ったり、大量に摂取したりすることによって生じた湿熱により、体に熱がこもるため、汗証になってしまいます。

汗の性質でタイプを判断

ぐったり汗:気虚タイプ

気虚とは何らかの原因で”気”が不足している状態のことを言います。

疲労が溜まって体がだるいときに、かくような汗です。

”気”とは、生命活動の根源的なエネルギーとして捉えられています。精神的なものだけではなく、肉体の機能的な働きも意味します。

肺気虚:呼吸が浅い・息切れ・痰や咳がよく出る・汗をかきやすいなどの症状がある場合。基本処方は『補中益気湯』・『玉屏風散(ぎょくへいふうさん)』です。

ベタベタ汗:湿熱タイプ

湿熱体質とは、「水」と「熱」の両方が過剰になっている状態を言います。

湿熱はドロドロ・ネバネバしたようなイメージで捉えると理解しやすいです。

湿熱によって「気」や「血」の流れが悪くなります。

湿熱体質は、食欲旺盛・お酒をたくさん飲む人で肥満傾向で暑がり・汗っかきのタイプです。

いわゆる生活習慣病になりやすい生活をしている人が湿熱体質になりやすいです。

ほてり汗:陰虚タイプ

陰虚タイプは、からだの滋養分(陰分)、いわゆる全身の潤いが不足していることが特徴の体質です。

潤い不足のため、乾燥したり、身体が熱っぽくなる状態です。

体に潤いがなくなり、余計な熱が生じるため、のぼせやすくなります。

ドキドキ汗:気滞タイプ

気滞とはストレスなどにより”気”の流れが停滞している状態を言います。

ストレスや緊張で手のひらや、足の裏、脇などに汗をかきやすいタイプです。

異常な汗で困ったときの漢方的養生法

酸味を摂る

酸味には、ひきしめる作用(収斂作用)があるため、カラダから外に出るものを抑える働きがあります。

酸味のある食材を食べたいときは、肝が弱っているのかもしれません。

- 梅

- 山査子

- レモン

- 酢

心身をリラックスさせる

心身のリラックス法はストレスや疲労を軽減し、全体的な健康と幸福感を促進するのに役立ちます。

以下に、心身をリラックスさせるための5つの方法を紹介します。

- 深呼吸と瞑想:

深呼吸や瞑想は、神経系をリラックスさせる効果があります。

ゆっくりと深呼吸をすることで、酸素が十分に供給され、ストレスホルモンの分泌が減少します。瞑想は心を静め、集中力を高めるための効果があります。

数分間、静かな場所で座って深呼吸を行い、思考を整理することでリラックス感を得ることができます。 - プログレッシブ・マッスル・リラクセーション:

この方法では、筋肉を順番に緊張させてから緩めることを繰り返すことで、体全体の緊張をほぐしていきます。

それぞれの筋肉グループに集中して意識を向けることで、身体の緊張を解き放つことができます。 - 自然の中での時間を過ごす:

自然の中で過ごすことは、心身のリラックスに効果的です。

森林浴や散歩、公園でのくつろぎなど、自然の美しい景色や静けさを楽しむことでストレスが軽減され、リフレッシュできるでしょう。 - ヨガやストレッチ:

ヨガやストレッチは、体を柔軟に動かすことで心身をリラックスさせる効果があります。

特にゆったりとしたペースで行うヨガは、身体の緊張を解きほぐし、同時に心の静けさをもたらすことができます。 - 趣味やアクティビティ:

自分の趣味や好きなアクティビティに時間を費やすこともリラックス法の一つです。

音楽を聴く、絵を描く、読書をする、料理をするなど、自分が楽しいと感じることを行うことで、心に喜びと満足感をもたらすことができます。

これらの方法は個人によって異なる効果を持つ場合がありますので、いくつか試してみて、自分に合ったリラックス法を見つけることが大切です。

定期的にこれらの方法を実践することで、日常のストレスを軽減し、心身のバランスを保つことができます。

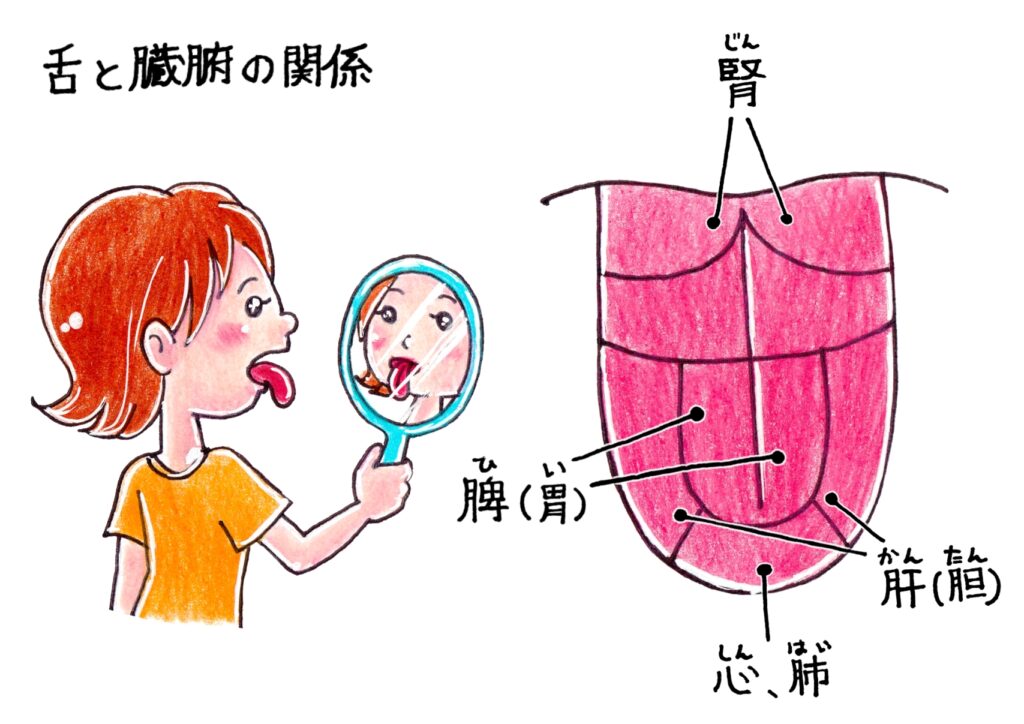

心身の緊張が高いときは舌の先が赤くなっていることが多いです。

舌の状態でからだの状態を判断することを「舌診」といいます。

舌の先端が赤くて、舌先に赤く小さなプチプチが多数あるような場合は過度なストレスが心身にかかっていることを示します。

「宮崎県川南町」に位置する「ほどよい堂」において、「薬剤師×中医薬膳師×ペットフーディスト」として、健康相談を行っています。

代表の河邊甲介は、漢方医学、薬膳、そして腸活を組み合わせた独自のアプローチで、個々の健康に寄り添います。

漢方相談や薬膳に関するオンライン相談も提供し、遠方の方々も利用できます。

また、わんこの健康も見逃しません。

わんこ腸活に関するアドバイスも行っています。

「ほどよい堂」で、健康に関する様々な疑問や悩みを解決しませんか?

コメント