通常、保険調剤薬局に処方せんなしで、「いつもの薬が欲しい」と言っても薬剤師からは、「処方せんがなければお渡しできません!」と説明されると思います。

これは、「保険(調剤)薬局」においては、厳守しなければならない規則ですので、どうすることも出来ません。

ところが、処方箋が無くても「病院で処方してもらっているお薬の一部」を購入することができる『零売(れいばい)薬局』と呼ばれる薬局があるのです。

患者さんにとって、便利な薬局ですが、まだまだ店舗数が少ないというのが現状です。

『零売薬局』の存在意義について、賛否両論あるため、今後どのようになっていくのか分からないのが現状です。

ただ、身近な存在になる可能性もありますので、零売薬局の基礎知識やメリット・デメリット、問題点などを述べていきます。

「病院に行ってもらういつものお薬」なんだけど、なかなか病院に行く時間が作れないし、何かいい方法はないのかな~?

そうだよね~。

会社などで働いている人は、会社の勤務時間と病院が開いている時間はほぼ一緒だから、休んだり、中抜けしたりしないと受診できないことはハードルが高いですよね…。

そのような時には、まだまだ全国に数えるくらいしかないのですが、処方箋が無くても病院で処方してもらっているお薬の一部を購入できる『零売薬局』と呼ばれる薬局があるのです。

そんな薬局のことは知らなかったし、『零売薬局』なんて聞いたこともなかったよ。

今回は『零売薬局』について解説してみますね!

零売薬局の「零売(れいばい)」とは、分割販売とも呼ばれ、購入者が自分の症状を把握している場合に、薬剤師がヒアリングを行った上で、必要最低限の医療用医薬品を処方箋なしで販売できる方法です。

通常、医療用医薬品の購入には医師の処方箋が必要ですが、零売薬局では特定の条件を満たす医薬品に限り、処方箋なしで販売することが可能です。

これにより、購入者は手軽に必要な薬を入手できるようになります。

次に、零売で販売できる医療用医薬品にはどのようなものがあるのかについて詳しく説明します。

「零売(れいばい)」とはどんな意味?

『零売』とは販売の一形態であり、「処方箋医薬品以外の医療用医薬品」を処方箋がなくても販売することを指します。

分割販売と呼ばれることもあります。

「処方箋医療品」は原則として零売することはできません。

「処方箋医薬品」とは、医師の処方箋を必要とし、薬剤師による調剤によって処方される医薬品のことです。

『零売薬局』では、病院などで使用される医療用医薬品約15,000種類の内、処方箋なしでの販売が認められた医薬品約7,300種類を、薬剤師のカウンセリングのもと販売することができます。

2022年には、零売薬局の数が増加し、必要以上の医薬品の販売が行われる傾向が見られました。これを受けて、零売薬局における適切な販売方法の確立が求められました。

そのため、様々な零売薬局に関する問題点が議論され、2023年にはそれらの解決策を法制化することが決定されました。

調剤薬局では処方箋を受け付け、処方箋監査を行い、調剤し、服薬指導を行います。

一方、零売薬局は患者からの連絡や来局でのヒアリングを通じて情報収集を行い、条件に合致する場合に医薬品を販売します。

2023年には医薬品の区分や販売制度が見直され、やむを得ない場合には原則として患者のかかりつけ薬局が零売を行うことが予定されています。

零売(れいばい)できる薬とできない薬の区別とは?

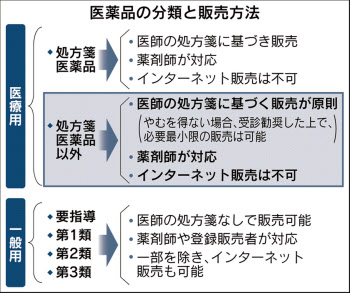

医薬品は大きく3つに分けられます。まず、「薬局で調剤などを行うための医療用医薬品」と「薬局またはドラッグストアなどで購入できる一般用医薬品(OTC医薬品)および要指導医薬品(スイッチOTC)」があります。

医療用医薬品には、「処方箋医薬品」と「処方箋医薬品以外の医療用医薬品」があります。

「処方箋医薬品以外の医療用医薬品」は、処方箋がなくても薬剤師の判断で個別に売買ができます。

逆に、「処方箋医薬品」はその名の通り、医師が処方する処方せんがなければ販売することができません。

医療用医薬品が、どちらに区分されているのかは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構「Pmda」のホームページ『医療用医薬品の添付文書情報』で調べることが出来ます。

例えば、有名な薬の「ロキソニン®」、「カロナール®」、「ガスター®」、「ムコスタ®」、「セルベックス®」、「アレグラ®」・・・。

ビタミン剤や風邪薬、漢方薬、塗り薬、湿布などは、ほとんどが「処方箋医薬品以外の医療用医薬品」に含まれます。

零売薬局で扱われるのは、「処方箋医薬品以外の医療用医薬品」です。

これらの医薬品は通常、処方箋が必要ですが、一定のルールに従って、やむを得ない場合に限り、処方箋なしで販売できる場合があります。

一方、一般用医薬品(OTC医薬品)は、自己判断で購入して使用する医薬品であり、安全性が重視されています。

これらの医薬品は、零売薬局で処方箋なしで購入できます。

| 医薬品の種類 | 代表的な例 |

|---|---|

| 胃腸薬 | ファモチジン、レバミピドなど |

| 湿布薬 | ロキソプロフェンテープ、ケトプロフェンテープ |

| 抗アレルギー薬 | フェキソフェナジン、エピナスチンなど |

| かぜ、咳止め薬 | 総合感冒剤、カルボシステインなど |

| 漢方薬 | 葛根湯、小青竜湯など |

| 点眼薬 | ヒアルロン酸、ピレノキシンなど |

| 解熱鎮痛薬 | アセトアミノフェン、ロキソプロフェンなど |

| 外用薬 | ワセリン、外用ステロイド薬など |

| 整腸薬 | ビフィズス菌製剤、乳酸菌製剤など |

| 栄養剤・ビタミン剤 | タウリン、ビオチンなど |

| 便秘薬 | 酸化マグネシウム、センノシドなど |

零売(れいばい)のメリット

患者さんは、零売薬局で処方箋がなくても医療用医薬品を購入できるため、病院に行く時間が取りにくい方にとっては便利です。

しかし、零売を強調する広告や、やむを得ない場合以外の販売についての問題が指摘され、適切な販売方法について再周知する通知が出されました。

適切な零売の方法によって、患者さんは薬剤師に相談して適切な薬を購入できます。

体調がすぐれず薬を購入しようとする際に、医療機関を受診するか、一般用医薬品を買うことになります。

しかし、受診や相談が難しい場合には自己判断で薬を購入しなければなりません。

零売薬局では、薬剤師が患者の状況を把握し、適切な薬を提案してくれるため、安心して利用できます。

零売のメリットは、なんといっても「処方箋がなくても医療用医薬品が購入できる」点です。

処方せんがなくても、お薬を販売できるので、病院に行って医師に診てもらう必要がありません。

薬剤師と患者さんが対面し、販売するというシンプルな形です。

なかなか病院に行く時間が取れない方でも、すぐにお薬をもらうことができます。

「零売薬局」の利用は、お薬をもらうまでの所要時間の短さも大きなメリットだよね!

病院で診察してから薬局で薬をもらうまでには、かなりの時間がかかるよね。病院によっては特に検査や診察をしないのに1時間以上待つ場合もありますよね。

数時間も待って、診察時間は「お変わりありませんか?」の数分みたいな…。

新型コロナをはじめ、インフルエンザなどの感染症が流行っているときは、病院に長居したくないですよね。

零売(れいばい)のデメリット

零売薬局には以下のようなデメリットが考えられます。

- 保険適用外であること:

零売薬局で販売される医療用医薬品は保険適応外であり、価格が医師による処方箋をもとにした医療用医薬品と異なります。

価格設定は各薬局が自由に行えるため、安くなる場合もありますが、高くなることもあります。

安価な設定は受診を避ける可能性を助長するおそれがあり、日本零売薬局協会は「受診時の自己負担に近い価格」を推奨しています。 - 店舗数が少ないこと:

2023年2月時点で、全国におよそ100店舗の零売対応薬局があるとされていますが、これは調剤薬局の数に比べて非常に少ないです。

そのため、零売対応薬局が近隣にない場合、零売で医薬品を購入することができない場合があります。

零売薬局がセルフメディケーションを支援する重要な業態として認識され、その結果として店舗数が増加することが期待されています。

もうひとつ、大きな副作用が起きたときの救済方法が不十分である点が挙げられます。

零売で購入した薬が原因で副作用が生じてしまった場合、「医薬品副作用被害救済制度」の対象にならない可能性があるのです。

医療品副作用被害救済制度とは、薬を正しい方法で使ったにも関わらず起こってしまった副作用に対する補償のことです。

健康被害を受けてしまった人に対して、医療費や生活費の補償、年金を給付するなどの救済が行われます。

この辺りは今後、国の方策によって変更になる可能性があると思いますが、現段階では、「救済の可否は微妙な」感じですよね…。

『零売』の場合、料金はどれくらいかかるの?

病院に行って医師による受診がないため、健康保険は利用できません。

そうなると一見、支払額が高いのでは?と思いますが、「病院に支払う分+調剤薬局で支払う分」を合わせると、ほとんど変わらないか、安くなることもあります。

というのは、病院では「初診料(再診料)・診察料・処方せん発行料など」様々な診療報酬が発生します。

また、調剤薬局では、「調剤基本料・調剤料・薬剤服用歴管理指導料など」様々な調剤報酬が発生しています。

つまり、「病院を受診して処方せんを使った健康保険(自己負担額:1~3割負担)の場合」には、多くの手数料のようなものが発生しているので、単純に『お薬1錠の薬価×薬の数=支払額』となる「零売薬局」での支払いの場合と比べても、支払額は高くはならないわけですね!

処方せんをもらう場合と零売の場合では、料金のイメージはこのような感じになります。

医療費削減と零売薬局の将来展望

現在、「医療保険においての湿布薬の処方枚数制限」、「セルフメディケーション税制の施行などが行われています。

また、「漢方薬・花粉症薬・うがい薬など」一部の薬を医療保険の適応から外して全額自己負担にすべきなど医療費を削減するために様々な方策が検討されています。

2005年に厚生労働省が、零売を条件付きで容認したことも、「処方箋医薬品」を減らし、爆増している医療費をどうにか削減したいという思いがあるではないかと推測します。

そのため国の方策次第では医療保険を利用しないで済む「零売薬局」が増えていく可能性はあると思いますが、そうなると直接「零売薬局」でお薬をもらう患者さんがふえるので、病院・診療所は、患者さんが少なくなった分、収入が減ることになります。

そうなれば当然、医師からの反発があがってくることは間違いないと思います。零売に関しては、医師の処方権との兼ね合いなど、クリアしなければならない問題点は多そうですね。

現在、「零売薬局」を開設した経営者などのコメントでは、まずお薬(医療用医薬品)を仕入れる卸しさんを見つけるのが大変とのこと。

処方箋を扱う調剤薬局にお薬を卸している大手卸し会社は、なかなか取引してくれないんだって!

これは、個人的推測の域なんですが、病院・診療所の経営圧迫につながる可能性がある「零売薬局」に加担したという目で医師会に見られてしまう可能性があるため、現在はごく少数派の「零売薬局」とは距離を保っているのだろうと・・。

日本初!【株式会社GOOD AID】が「零売」専門薬局チェーン「セルフケア薬局」を立ち上げました!

代表取締役社長

服部 雄太

零売専門の「セルフケア薬局」の出店では、駅ナカを中心に加速していくとのこと。

2020年11月『JR東日本スタートアッププログラム2020』の採択企業にも選ばれているよ。

代表取締役社長

服部 雄太

当社は2024年9月期に株式上場を目指しており、その時点ではグループ全体で約200店舗になっているイメージです。

この様にチェーン店が出てくることで、世間の認知度もあがって市場の流れが変わってきやすくなるので「零売薬局」が身近な薬局になってくる可能性も出てきましたね。

セルフメディケーション税制とはどんな制度?【節税効果アリ!】

セルフメディケーション税制とは、スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができるものです。

世帯での年間購入額が『1万2000円以上』の場合、セルフメディケーション税制の利用が可能になります!

節税してもらうためには、ドラッグストア等で医薬品を購入する際に、セルフメディケーション税制対象商品であるかの確認や、レシートを保存しておくことが大切で、確定申告をする必要があるんだよね!

「セルフメディケーション税制」について税理士の大河内薫さんがわかりやすく解説してくれています!参考にしてみてくださいね!

全国の「零売薬局」店舗一覧

「零売薬局」は全国各地に展開されている調剤薬局チェーンで、地域の健康をサポートしています。

高度な薬剤師の知識と親身なサービスを提供し、患者さんの健康増進に貢献しています。

日常の健康管理から急な体調不良まで、幅広いニーズに対応し、安心して利用できる薬局です。

地域密着型のサービスを重視し、患者さん一人ひとりに合った適切な医薬品提案や健康相談を行っています。

最新の医療機器や設備を導入し、安全で効率的な医療サービスを提供しています。

ここでは、「零売薬局」の全国の店舗一覧をご紹介します。

北海道から沖縄までの薬局リストです。

| 地域 | 薬局名 | 住所 |

|---|---|---|

| 北海道 | くすりやカホン | 札幌市東区北22条東15丁目4-20 グランメール東谷1階 |

| 北海道 | きりはな薬局 | 北海道札幌市北区あいの里1条3丁目4-8 |

| 東北 | カミツレ薬局 | 宮城県仙台市青葉区木町通2丁目3-22 内海ビル1F |

| 東北 | のぞみ調剤薬局 | 岩手県宮古市西町1丁目7-32 |

| 関東 | オオギ薬局 | ※ 複数店舗あり(詳細はHPまで) |

| 関東 | 達成堂薬局 | 東京都 千代田区東神田一丁目11番7号 ハイツ神田岩本町B103 |

| 関東 | きらり薬局 | ※ 複数店舗あり(詳細はHPまで) |

| 関東 | 健康日本堂調剤薬局 | 東京都港区赤坂3-14-3 渡林赤坂ビル1階 |

| 関東 | Grand薬局 | 東京都台東区東上野2-11-6 植村ビル1F |

| 関東 | セルフケア薬局 | ※ 複数店舗あり |

| 中部 | 薬局アットマーク | 新潟市中央区米山5-11-22 |

| 近畿 | アリス薬局 | 大阪市中央区北久宝寺2-4-14 1階(その他店舗あり) |

| 近畿 | 薬局MANY | 大阪市北区東天満1-10-14 MF南森町Ⅱビル1階 |

| 近畿 | レディーファーマシー | 大阪府大阪市中央区安土町3丁目2−15プログレスビル1階 |

| 近畿 | おだいじに薬局 | ※ 複数店舗あり |

| 九州・沖縄 | きらり薬局 | ※ 複数店舗あり(詳細はHPまで) |

| 九州・沖縄 | みんなの薬局 | 福岡県北九州市八幡西区本城1丁目22-5 |

| 九州・沖縄 | ユウキ薬局 | 鹿児島市泉町2-5 杉田ビル1F |

| 九州・沖縄 | 健やか+キレイ薬局 | 鹿児島県鹿児島市荒田1丁目50-16 |

「宮崎県川南町」に位置する「ほどよい堂」において、「薬剤師×中医薬膳師×ペットフーディスト」として、健康相談を行っています。

代表の河邊甲介は、漢方医学、薬膳、そして腸活を組み合わせた独自のアプローチで、個々の健康に寄り添います。

漢方相談や薬膳に関するオンライン相談も提供し、遠方の方々も利用できます。

また、わんこの健康も見逃しません。

わんこ腸活に関するアドバイスも行っています。

「ほどよい堂」で、健康に関する様々な疑問や悩みを解決しませんか?

コメント