玄米は、加工されていない稲の胚芽と外層を残したままの状態で食べることができる米の一種です。

白米と比較して栄養価が高く、数々の健康効果が知られています。

まず、玄米は豊富な食物繊維を含んでおり、腸内環境を整える効果があります。

食物繊維は便通を促進し、消化器官の働きをサポートするため、便秘の予防や改善に役立ちます。

また、血糖値の上昇を緩やかにすることで、血糖値のコントロールにも寄与します。

さらに、玄米にはビタミンB群やミネラル(マグネシウム、カリウム、亜鉛など)が豊富に含まれています。

これらの栄養素はエネルギー代謝や神経伝達物質の合成に関与し、体の健康維持に不可欠です。

特にマグネシウムはストレス緩和や骨の健康に関連しており、玄米の摂取はこれらの効果を促進する一因となります。

さらに、玄米には抗酸化作用のあるポリフェノールやγ-オリザノールといった成分も含まれています。

これらの成分は細胞の酸化ストレスを軽減し、細胞の老化を防ぐ効果があります。

また、免疫力の向上や生活習慣病の予防にも寄与します。

最後に、玄米は低脂肪であるため、ダイエットや健康的な食生活にも適しています。

食事の満足感を高め、過食や間食を抑える助けとなることが期待されます。

玄米は、その栄養価と健康効果から、近年注目を集めています。

穀物の王様とも称されるほどの優れた特性を持ち、バランスの取れた食事の一部として取り入れることで、健康な生活をサポートしてくれるでしょう。

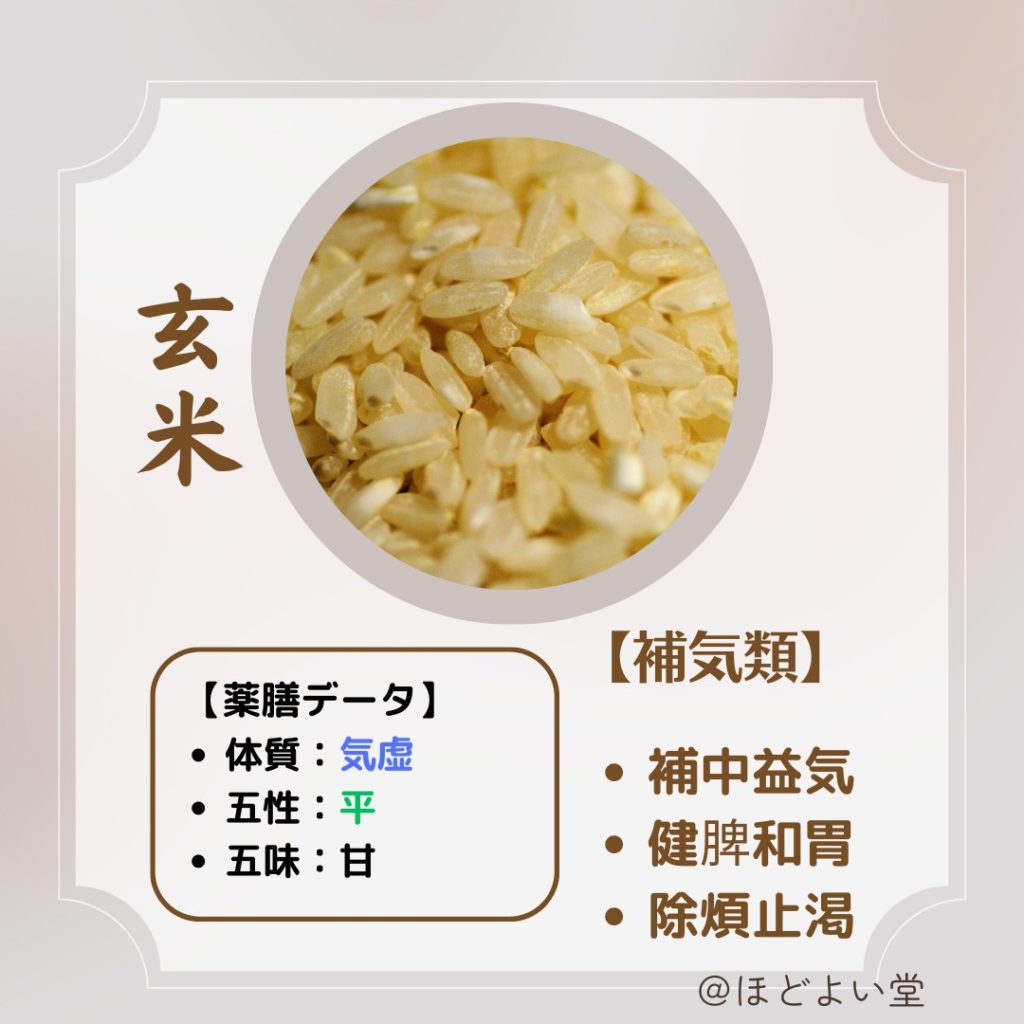

玄米の薬膳データ

- 体質:気虚

- 五性:平

- 五味:甘

- 帰経:脾・胃・肺

データの項目の見方

薬膳の観点からの区別とその食材に合う体質が分かります。

五味(ごみ)

薬膳における五味とは、酸味、苦味、甘味、辛味、鹹味(塩辛い味)の5つの味のことです。

五味はそれぞれに対応する臓腑があり、その臓器に吸収されやすいといわれています。

- 酸味 – 肝 – 胆

- 苦味 – 心 – 小腸

- 甘味 – 脾 – 胃

- 辛味 – 肺 – 大腸

- 鹹味 – 腎 – 膀胱

五性(ごせい)

薬膳における五性とは、食材や生薬がもつ体を温めたり冷やしたりする性質のことです。

寒 / 涼 / 平 / 温 / 熱 があり、寒・涼の食材は体を冷やし、温・熱は体を温めます。

平は体を温めたり冷やしたりする性質のどちらもありません。

帰経(きけい)

薬膳における帰経とは、食材や生薬がどの臓腑・経絡に入り効果的に働くかを示した道しるべです。

臓腑や経絡、精神に影響を与えるといわれています。

個々の体質に合う帰経の食材を取り入れることで、体を良い状態に近づけられると考えられています。

体質(体質)

体質は、気滞体質 / 気虚体質 / 瘀血(血瘀)体質 / 血虚体質 / 痰湿体質 / 陰虚体質 / 湿熱体質 / 陽虚体質の8つに分かれ、それぞれの体質によっておすすめの食材や養生法が異なってきます。

その時の体質に合った食材・生薬を摂ることで体を良い状態に近づけられると考えられています。

玄米とおすすめの食べ合わせ食材

玄米は豊富な食物繊維を含んでおり、腸内環境を整える効果があります。

食物繊維は便通を促進し、消化器官の働きをサポートするため、便秘の予防や改善に役立ちます。

鶏肉(胃腸が疲れている時)

- 温補作用:

鶏肉は中国の伝統医学で「温補」とされる食材の一つです。

体を温める性質があり、特に寒冷な気候や冷え性の改善に効果的です。 - 滋養強壮:

鶏肉は体力や免疫力を高める効果があります。

特に鶏のスープや煮込み料理は体を栄養面から補強し、疲労回復や体力増強に役立ちます。

ごま(体力が低下している時)

- 血液循環の改善:

ごまには血液をサラサラにする効果があります。

特にごまに含まれるリノール酸やオレイン酸は、コレステロールの正常化や動脈硬化の予防に役立ちます。 - 抗酸化作用:

ごまにはポリフェノールやセサミンと呼ばれる抗酸化物質が含まれています。

これらの成分は細胞の酸化ストレスを軽減し、老化や疾病の予防に寄与します。 - 肝腎を補うスタミナ源:

血と肝、精と腎を補う黒ゴマは「長生不老食」とも言われています。

玄米の注意ポイント!

玄米は、極端に胃腸が弱い人が食べると、食化がうまくできず、胃腸に負担をかけてしまうことがあります。

胃腸が弱い人や子ども、高齢者はおなかを壊してしまうこともあるため摂取量には注意が必要です。

体質によってはアレルギー反応が出たりすることもあるので注意してください。

玄米を使ったおすすめレシピ

おすすめレシピは ”COOKPAD(クックパッド)” から引用しています!

美味しい玄米が購入できるお店はこちら!

玄米の保存方法

酸化や乾燥を防ぐために、密閉容器に入れて湿気の少ない冷暗所に保存してください。

コメント