緑豆は、豆科の一年生草本植物で、アジアを中心に広く栽培されている食用豆です。

緑豆は小さく、緑色をしており、豆腐やもやしの原料として使われたり、スープや甘いデザートにも使用されます。

緑豆には、ビタミンやミネラル、食物繊維が豊富に含まれており、特にカルシウムや鉄分が多く含まれているため、貧血の予防にも役立ちます。

また、低GI(グリセミック・インデックス)であり、血糖値の上昇を緩やかにするため、糖尿病の人にも適した食材とされています。

中国では、夏バテには欠かせない食材として重宝されています。

特に緑豆の皮には、からだの余分な熱を取る作用があり、発熱・口内炎・吹き出物などにも良いとされています。

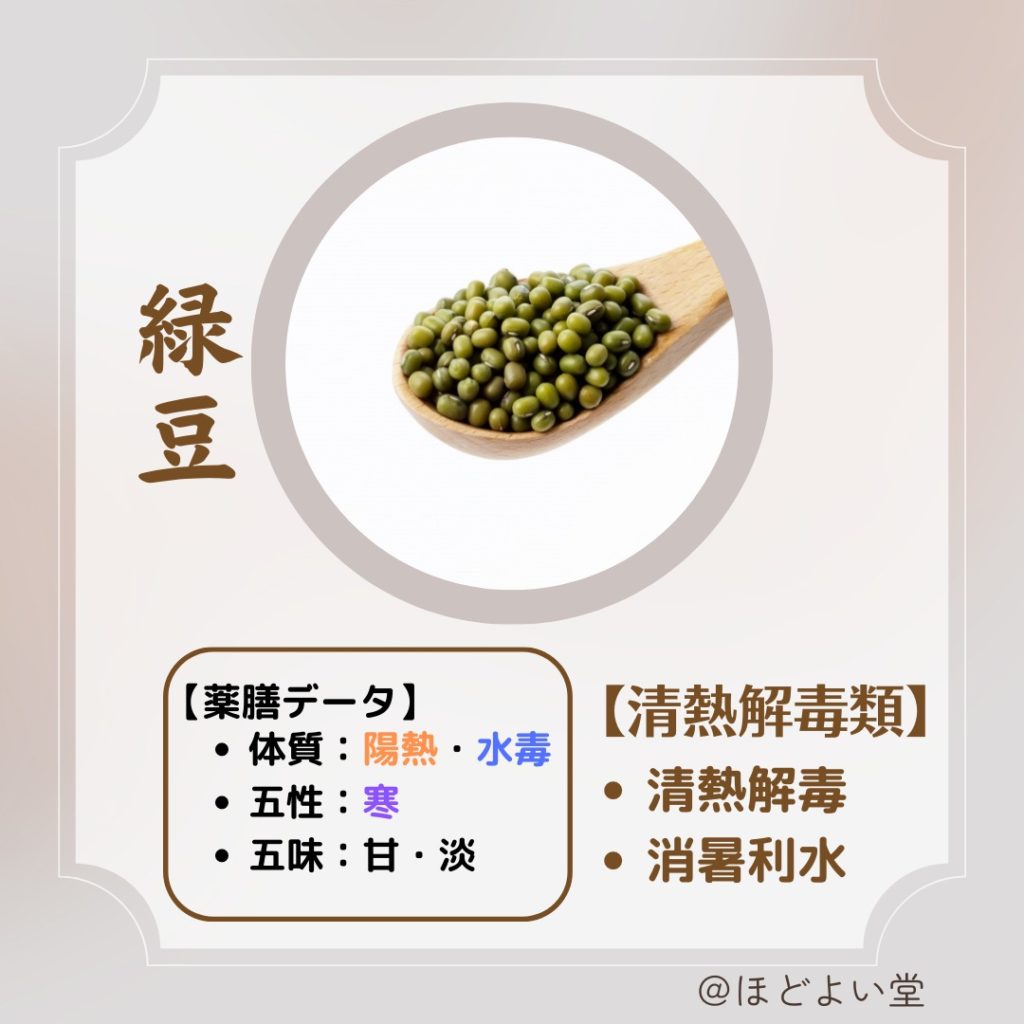

緑豆の薬膳データ

- 体質:湿熱(陽熱)・痰湿(水毒)

- 五性:寒

- 五味:甘・淡

- 帰経:心・胃・肝

データの項目の見方

薬膳の観点からの区別とその食材に合う体質が分かります。

五味(ごみ)

薬膳における五味とは、酸味、苦味、甘味、辛味、鹹味(塩辛い味)の5つの味のことです。

五味はそれぞれに対応する臓腑があり、その臓器に吸収されやすいといわれています。

- 酸味 – 肝 – 胆

- 苦味 – 心 – 小腸

- 甘味 – 脾 – 胃

- 辛味 – 肺 – 大腸

- 鹹味 – 腎 – 膀胱

五性(ごせい)

薬膳における五性とは、食材や生薬がもつ体を温めたり冷やしたりする性質のことです。

寒 / 涼 / 平 / 温 / 熱 があり、寒・涼の食材は体を冷やし、温・熱は体を温めます。

平は体を温めたり冷やしたりする性質のどちらもありません。

帰経(きけい)

薬膳における帰経とは、食材や生薬がどの臓腑・経絡に入り効果的に働くかを示した道しるべです。

臓腑や経絡、精神に影響を与えるといわれています。

個々の体質に合う帰経の食材を取り入れることで、体を良い状態に近づけられると考えられています。

体質(体質)

体質は、気滞体質 / 気虚体質 / 瘀血(血瘀)体質 / 血虚体質 / 痰湿体質 / 陰虚体質 / 湿熱体質 / 陽虚体質の8つに分かれ、それぞれの体質によっておすすめの食材や養生法が異なってきます。

その時の体質に合った食材・生薬を摂ることで体を良い状態に近づけられると考えられています。

緑豆とおすすめの食べ合わせ

緑豆は、豆類の中でも栄養価が高く、健康に良いとされています。

以下は、緑豆のおすすめの食べ方です。

- スープや煮物にする:

緑豆をスープや煮物にすると、豆本来の甘みが引き立ち、食欲をそそります。

緑豆は、水に浸してから加熱すると、短時間で柔らかくなるため、煮物やスープに加えることがおすすめです。

- サラダにする:

サラダに加える場合は、あらかじめ茹でてから冷水でしめておくと、食感がよくなります。

- スイーツにする:

緑豆は、甘いデザートにも使われます。

代表的なものには「緑豆のおしるこ」がありますが、緑豆を粉末にしてパウンドケーキやクッキーに加えるなど、アレンジ次第で様々なスイーツに利用できます。

- 豆腐の原料にする:

緑豆は、豆腐の原料としても使われます。

豆乳にしてから、にがりを加えて固めることで、緑豆豆腐が作れます。

緑豆豆腐は、味がやや濃厚で、豆腐本来の味わいを楽しめます。

ミント・レモン(熱中症予防に)

緑豆を煮て、鶏がらスープの素で味付けをした後で、ミントとレモンを加えます。

緑豆とミントがからだの余分な熱を取り、レモンの酸味が過剰な発汗を抑えてくれます。

ミントは、多くの種類がありますが、一般的には口臭の改善、胃腸の不快感の緩和、頭痛の緩和、鎮痛効果、鎮静効果などの効能が知られています。

風邪やインフルエンザの症状の緩和、呼吸器系の炎症の緩和、虫刺されのかゆみの緩和にも使われます。

さらに、ミントには抗菌作用や抗酸化作用もあります。

玉ねぎ(ストレスの緩和に)

ゆでた緑豆と玉ねぎでサラダにして食べると、緑豆の清熱作用と玉ねぎの血液循環改善作用で溜まったストレスをやわらげてくれます。

たまねぎには、以下のような効能があります。

- 血液をサラサラにする効果:

たまねぎに含まれる硫化アリルという成分が、血液中のコレステロールや中性脂肪を減らし、血液をサラサラにして血栓症の予防に役立ちます。

- 抗酸化作用:

たまねぎに含まれるポリフェノールやビタミンCは、体内で発生する活性酸素を除去する抗酸化作用を持ちます。

このため、がんや老化などの原因となる活性酸素を減らし、健康維持に役立ちます。

- 免疫力を高める効果:

たまねぎに含まれるクエルセチンという成分は、免疫力を高め、アレルギーや感染症に対する抵抗力を高めます。

- 疲労回復効果:

たまねぎに含まれるビタミンB1とビタミンCは、疲労回復に役立つ栄養素です。

- 血糖値の調整:

たまねぎに含まれるクロムという成分が、血糖値を調整する働きがあります。

このため、糖尿病の予防に役立ちます。

緑豆の注意ポイント

緑豆はからだを冷やす作用が強いので、おなかが弱い人は食べ過ぎると下痢になりやすいので注意しましょう。

緑豆のおすすめレシピ

おすすめレシピは ”COOKPAD(クックパッド)” から引用しています!

緑豆の保存方法

直射日光・高温多湿を避け、常温で保存。

湿気が多い時期は冷蔵庫保存がおすすめ。

コメント