薬膳の世界への一歩を踏み出そう!

勉強を始めるにあたり、おすすめの本を厳選しました。

食と健康が融合した薬膳は、体調の改善や美容へのアプローチとして注目を集めています。

初心者から上級者まで幅広いレベルに対応した、わかりやすい解説や実践的なレシピが満載。

自然の力を活かした食材の組み合わせや調理法を学び、心と体の調和を目指しましょう。

未知の食材や新しいアプローチに興味が湧く方は、この本を手にして新しい食の冒険に挑戦してみてください!

薬膳の独学を始める前に知っておきたいこと

漢方と薬膳の基本知識を身につける

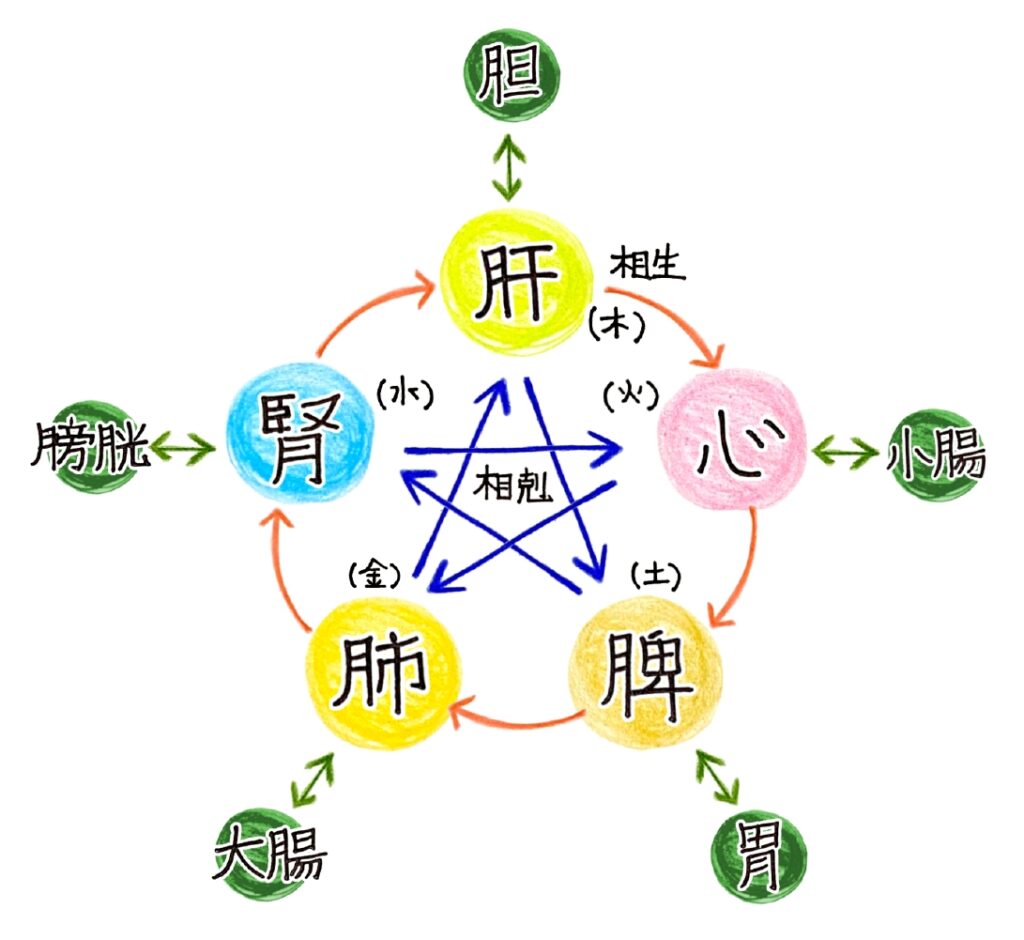

漢方と薬膳は、中医学の基本理論である陰陽五行説に基づいており、陰陽調和を促進し健康をサポートします。

薬膳は食材を使った料理で、体調管理に役立ちます。

漢方は生薬を用い、体のバランスを整えます。

両者を組み合わせることで、より効果的な健康管理が可能です。

基本知識を身につけることで、日常生活に取り入れられる方法や注意点を理解しましょう。

初心者向けの勉強方法を探る

初心者向けの中医学や薬膳、漢方の勉強方法を探るには、陰陽五行説や陰陽調和の基本理論を理解することが重要です。

健康や体調管理に役立つ情報を得るために、信頼できる情報源や専門家の意見を参考にしましょう。

また、オンラインコースや書籍、セミナーなどの学習リソースを利用することも効果的です。

学習のペースや方法は個人によって異なるため、自分に合った学習スタイルを見つけることも大切です。

継続的な学習と実践を通じて、初心者でも中医学や薬膳、漢方に関する知識を着実に身につけることができます。

おすすめの参考書やアプリを活用する

健康管理に役立つ薬膳や漢方、中医学の知識を深めるためには、おすすめの参考書やアプリを活用することがおすすめです。

陰陽五行説や陰陽調和の理論を理解するために、信頼できる書籍を読み込むことが重要です。

また、中医学の基本を学びたい人には、関連するアプリが役立ちます。

これらのアプリは、健康情報や体調管理のヒントを提供し、自宅でも手軽に学習できます。

参考書やアプリを通じて、薬膳や漢方の知識を効果的に習得し、日常生活に活かしましょう。

独学で薬膳の本を使いこなすコツ

漢方本の効果的な読み方と活用法

漢方本を効果的に読み、活用するためには、中医学や陰陽五行説に関する基本知識を身につけることが不可欠です。

独学でも取り組める方法として、信頼できる書籍やオンラインリソースを活用し、漢方や薬膳の理論を学びます。

陰陽調和や健康の観点から、体調管理の重要性を理解しましょう。

本を読む際には、著者の信頼性や内容の科学的根拠を確認し、情報の信憑性を確保します。

また、学んだ知識を実践に移し、日常生活に取り入れることで、健康増進につなげます。

漢方や薬膳の本を活用することで、自己啓発や健康管理に役立つ新たな知識を得ることができます。

薬膳の本を選ぶ際のポイントと注意点

薬膳の本を選ぶ際のポイントと注意点を知ることは、独学で中医学や漢方を学ぶ上で重要です。

信頼性の高い著者や出版社が提供する本を選ぶことが大切です。

陰陽五行説や陰陽調和の理論に基づいた内容が含まれていることを確認しましょう。

健康や体調管理に関する具体的な情報やレシピが豊富に掲載されているかもチェックしましょう。

さらに、書籍のレビューや評価を確認することで、他の読者の意見を参考にすることも有益です。

薬膳の本を選ぶ際には、自分の学習目的やレベルに合ったものを選び、継続的な学習と実践に役立てましょう。

無料で利用できる薬膳関連アプリの活用術

薬膳に関連するアプリを無料で活用することで、中医学や漢方について独学で学ぶことができます。

これらのアプリは、陰陽五行説や陰陽調和の理論に基づいた健康情報を提供し、体調管理をサポートします。

レシピや食材の情報、料理の調理法などを含むコンテンツを通じて、薬膳の知識を深めることができます。

また、アプリ内でのコミュニティやフォーラムを活用することで、他のユーザーと情報交換を行い、学びを深めることもできます。

無料の薬膳関連アプリは、手軽に利用できる学習ツールとして活用価値があります。

漢方勉強に役立つオンライン講座の活用法

ツムラの漢方講座での学び方とメリット

ツムラの漢方講座は、中医学や漢方を学ぶための貴重な機会です。

陰陽五行説や陰陽調和の理論に基づいた講義を通じて、健康や体調管理についての深い理解が得られます。

独学だけでなく、専門家から直接学ぶことで、より実践的な知識を身につけることができます。

また、講座では薬膳や漢方の基本から応用まで幅広い内容が提供され、実践的なスキルを磨くことができます。

ツムラの漢方講座を受講することで、自身の健康管理や身近な人のサポートに役立つ知識を習得し、より豊かな生活を送ることができます。

検定を受験するための勉強計画の立て方

検定を受験するための勉強計画を立てる際には、独学での取り組みも有効です。

まず、中医学や漢方、薬膳に関する基本的な知識を習得しましょう。

陰陽五行説や陰陽調和の理論を理解することが重要です。

次に、過去の試験問題や参考書を活用して、自身の理解度を確認し、苦手な分野を特定します。

それに基づいて、効率的な学習スケジュールを作成し、定期的な復習を行います。

また、健康や体調管理に関する知識も取り入れ、バランスの取れた生活を送りながら勉強に取り組みましょう。

独学での勉強は自己管理が求められますが、計画的な取り組みで検定合格を目指すことができます。

オンライン講座を通じて漢方の専門知識を習得する

オンライン講座を通じて漢方の専門知識を習得することは、中医学や薬膳、健康管理に興味のある人にとって有益です。

陰陽五行説や陰陽調和の理論を学び、体調管理に役立つスキルを磨きます。

独学でも取り組めるため、自分のペースで学びたい人に最適です。

オンライン講座では、著名な専門家や実践的なコンテンツが提供され、豊富な知識を身につけることができます。

また、柔軟なスケジュールや手軽なアクセス性も魅力です。

自宅や移動中など、好きな場所で学習を進めることができます。

オンライン講座を活用して、漢方の専門知識を身につけ、健康な生活を送るためのスキルを獲得しましょう。

薬膳コーディネーター資格を目指す方法

漢方検定を受けるための準備と勉強方法

漢方検定を受けるための効果的な準備と勉強方法を紹介します。

まず、中医学や漢方、薬膳に関する基本的な知識を身につけることが大切です。

陰陽五行説や陰陽調和の理論を理解しましょう。

独学でも取り組めるため、信頼できる参考書やオンライン講座を活用しましょう。

過去の試験問題を解くことで、自分の理解度を確認し、苦手な分野を重点的に学習します。

定期的な復習を行い、知識の定着を図りましょう。

また、健康や体調管理に関する知識も取り入れ、バランスの取れた生活を送りながら勉強に集中します。

漢方検定を受験する際には、計画的な準備と継続的な努力が必要ですが、適切な勉強方法で合格を目指しましょう。

ベテラン薬膳コーディネーターに学ぶ実践的な勉強法

ベテラン薬膳コーディネーターに学ぶ実践的な勉強法を紹介します。

まず、中医学や漢方、薬膳に関する基本的な知識を独学で身につけます。

陰陽五行説や陰陽調和の理論を理解しましょう。

次に、実践的な経験を積むために、実際に料理を作ってみることが重要です。

健康や体調管理に役立つレシピを試作し、効果を体感します。

さらに、他の薬膳コーディネーターや専門家と交流し、知識や経験を共有しましょう。

定期的な勉強会やワークショップに参加することも有益です。

ベテランから学ぶことで、実践的なスキルや洞察力を磨き、薬膳の世界で活躍する準備を整えましょう。

アプリで漢方検定を効率よく学習するコツ

漢方検定を効率よく学習するためのアプリ活用のコツを紹介します。

まず、アプリを利用する際には、信頼性の高いものを選びましょう。

中医学や漢方、薬膳に関する基本的な知識が充実しているアプリが望ましいです。

次に、陰陽五行説や陰陽調和の理論を理解するためのコンテンツが豊富なアプリを選ぶことが重要です。

また、健康や体調管理に関する情報も含まれているとより有益です。

独学で学習する場合でも、アプリを通じて学習コンテンツを活用し、定期的な復習を行いましょう。

さらに、アプリ内のクイズや模擬テストを活用して自分の理解度を確認し、弱点を克服していきます。

アプリを上手に活用して漢方検定に効率よく備え、合格を目指しましょう。

薬膳の勉強方法を工夫して学ぶコツ

通信講座のメリットを活かした勉強スケジュールの立て方

通信講座を活用した勉強スケジュールを立てる際には、薬膳や漢方、中医学に関する基本的な知識を重点的に学ぶことがポイントです。

陰陽五行説や陰陽調和の理論を理解し、健康や体調管理に関する知識を深めます。

通信講座のメリットを活かすためには、講座の提供する教材や動画を効率的に活用し、自分のペースで進めることが重要です。

独学で学習する場合でも、定期的な進捗チェックや課題提出を通じて、自己管理を徹底しましょう。

また、講座のサポート体制を利用して質問や疑問解決を行い、学習効果を最大限に引き出します。

通信講座を有効活用し、確実に目標を達成するために、計画的な勉強スケジュールを立てましょう。

問題集やテキストを使った漢方勉強のポイント

漢方勉強のポイントを問題集やテキストを使って解説します。

まず、薬膳や漢方、中医学に関する基本的な知識を身につけましょう。

陰陽五行説や陰陽調和の理論を理解することが重要です。

次に、問題集やテキストを使って、理論を実践に落とし込みます。

問題を解きながら、自分の理解度や弱点を確認し、不明な点はテキストで補完します。

独学での学習でも、問題集やテキストを活用して定期的な復習を行い、知識の定着を図りましょう。

また、健康や体調管理に関する実践的な事例も理解することで、漢方の理論をより深く理解できます。

問題集やテキストを使った漢方勉強は、独学でも効果的な学習方法です。

食材を活用して薬膳勉強を楽しく学ぶテクニック

食材を活用して薬膳勉強を楽しく学ぶテクニックを紹介します。

食材を使って実際に料理を作り、効能や効果を体験します。

例えば、体を温める食材や体を冷やす食材を組み合わせて、バランスの取れた食事を作ることで、健康をサポートします。

また、独学で学習する場合でも、薬膳レシピを探したり、自分でアレンジしてみたりすることで、楽しく学びを深めることができます。

食材を通じて薬膳を学ぶことで、健康に役立つ知識を身につけ、食事を通じた体調管理がより身近になります。

基礎から学ぶ薬膳の方法と用語

漢方の基本的な考え方と用語解説

漢方の基本的な考え方と用語解説について解説します。

漢方は中医学の一部であり、体のバランスを整えて健康を維持する考え方です。

陰陽五行説に基づき、陰陽のバランスと調和を重視します。

薬膳とは、食材や調味料を使って体のバランスを整える料理法のことで、体調管理に役立ちます。

健康を保つためには、日常生活での食事や運動、睡眠などの管理も重要です。

独学で漢方を学ぶ際には、これらの基本的な用語や考え方を理解し、実践に役立てることが大切です。

漢方の世界を深く理解するために、基本的な用語や考え方をしっかりと押さえましょう。

実践的な薬膳レシピで基礎を身につける

実践的な薬膳レシピで基礎を身につける方法を紹介します。

薬膳は漢方や中医学の一部であり、体のバランスを整えて健康を促進します。

陰陽五行説に基づき、陰陽のバランスと調和を重視します。

健康な体調管理を目指すために、独学でも取り組める薬膳レシピを活用しましょう。

例えば、温性の食材と冷性の食材を組み合わせたり、季節や体調に合わせた食事を作ることで、体のバランスを整えることができます。

また、食材の効能や特性を理解し、バランスの取れた食事を心がけることも大切です。

実際に料理を作りながら薬膳の基礎を学び、健康な生活を送るためのスキルを身につけましょう。

食材の効能や効果を理解するための学習方法

食材の効能や効果を理解するための学習方法は、薬膳や漢方、中医学の基本を理解することから始まります。

陰陽五行説や陰陽調和の理論を学び、食材の性質や特性を把握します。

信頼できる書籍やオンラインコンテンツを活用し、情報を集めましょう。

また、実際に料理を作りながら体験することも有効です。

季節や体調に合わせて食材を選び、バランスの良い食事を作ることで、健康な体調管理が可能となります。

食材の効能や効果を理解することで、薬膳や漢方の知識を深め、健康な生活を送るためのスキルを磨きましょう。

東洋医学と薬膳の関連性を理解する

発生学や養生法について学ぶ必要性

発生学や養生法について学ぶことは、健康を維持するために重要です。

発生学は身体の病気や不調の原因を理解し、その予防や治療法を学ぶ学問です。

一方、養生法は体調を整え、健康を促進する方法を提供します。

これらの知識を身につけることで、生活習慣や食事、運動などを工夫し、病気やストレスから身を守ることができます。

また、病気になった際には早期の対処や適切な治療法を見つける手助けとなります。

発生学や養生法について学ぶことは、健康管理に欠かせないスキルであり、より良い生活を送るための基盤を築くために必要です。

漢方食材と健康への影響を理解する

漢方食材は健康に与える影響を理解することが重要です。

漢方食材には体のバランスを整える作用があり、体調を改善する効果が期待されます。

例えば、生姜は体を温める効果があり、冷え性や消化不良の改善に役立ちます。

また、大根は体を冷やす効果があり、熱中症や熱感を和らげるのに効果的です。

さらに、山芋やレンコンなどの粘性のある食材は、消化器官を保護し、胃腸の働きを正常に保つ効果があります。

漢方食材を適切に活用することで、体の調子を整え、健康をサポートすることができます。

自分に合った漢方薬を選ぶためのチェックポイント

自分に合った漢方薬を選ぶためには、いくつかのチェックポイントがあります。

まず、自身の体質や症状を正確に把握しましょう。

その上で、専門家や漢方薬の販売員と相談し、適切な処方箋を受け取ることが大切です。

また、信頼できる製品を選ぶためには、製造元や成分、品質管理の情報を確認しましょう。

さらに、副作用や相互作用のリスクを理解し、医師と相談することも重要です。

漢方薬を服用する際には、適切な用法・用量を守り、効果や副作用を定期的にチェックすることが大切です。

自分に合った漢方薬を選ぶためには、慎重な検討と専門家との相談が不可欠です。

漢方勉強のためのスクールや資格取得の方法

JKA認定の資格取得方法と勉強法

JKA認定の資格を取得するための方法と勉強法を紹介します。

まず、JKAが認定する資格の種類を確認しましょう。

その上で、各資格の取得条件や試験内容を把握し、必要な知識や技術を身につけます。

教材や過去問題集を活用して効率的に学習し、定期的な復習を行います。

また、JKA公式のセミナーやワークショップに参加することで、実践的な技術や知識を習得する機会を得ることができます。

さらに、資格取得のための練習や模擬試験を行い、自分の実力を確認しましょう。

最後に、試験当日には十分な準備とリラックスを心がけて挑み、自信を持って合格を目指しましょう。

JKA認定の資格取得は、熱意と努力が必要ですが、充実感とスキルの向上につながる貴重な経験となります。

漢方スクールに通うメリットと向けられた講座内容

漢方スクールに通うメリットは多岐にわたります。

まず、専門の講師から直接指導を受けることで、正確な知識と実践的な技術を身につけることができます。

また、同じ興味を持つ仲間と交流し、情報を共有することで学びの幅が広がります。

漢方スクールでは、基礎から応用まで幅広い講座内容が提供されます。

例えば、漢方理論や診断法、薬膳料理の作り方など、実践に役立つ知識や技術を習得できます。

さらに、臨床経験を積むための実習や実地見学など、実践的な内容も充実しています。

漢方スクールは、漢方を学びたい人にとって理想的な学びの場であり、将来のキャリアにも大きなプラスになります。

無料で学べる漢方講座やセミナーの活用術

無料で学べる漢方講座やセミナーは、漢方に興味がある人にとって貴重な学びの機会です。

まずは、オンラインや地域のイベント情報をチェックしましょう。

大手の漢方薬会社や医療機関が主催するセミナーやウェビナーは、信頼性が高く充実した内容を提供しています。

また、公共図書館や地域センターなどで開催される無料の講座も参考になります。

さらに、有名な漢方医や専門家のブログやYouTubeチャンネルも活用しましょう。

無料で学べる漢方講座やセミナーは、基礎知識から実践的なテクニックまで幅広く提供されており、自分の興味やニーズに合った情報を得ることができます。

独学で漢方を学ぶためのおすすめ食材

簡単に手に入る漢方食材を活用した学習方法

簡単に手に入る漢方食材を活用した学習方法は、健康に関心がある人にとって役立ちます。

例えば、生姜やニンニクなどの身近な食材は、体を温めたり免疫力を高めたりする効果があります。

これらの食材を使って料理を作りながら、漢方の基本的な考え方や効能を学ぶことができます。

また、インターネットや書籍で漢方食材の情報を調べ、健康に良い食事の組み合わせや効果的な摂取方法を学ぶことも可能です。

簡単に手に入る漢方食材を活用した学習方法は、日常生活に取り入れやすく、健康管理に役立つ知識を身につける手助けとなります。

食材を使った実践的な漢方料理のレシピ

食材を使った実践的な漢方料理のレシピは、健康志向の人にとって魅力的です。

例えば、生姜と鶏肉を使った「生姜鶏」は、体を温めて免疫力を高める効果があります。

また、大根やわかめを使った「大根とわかめの煮物」は、体を冷やして解毒効果があります。

これらの漢方料理は、簡単に作れる上に栄養豊富で美味しいです。

レシピを実践することで、漢方の考え方や効能を身近に感じることができます。

また、漢方料理は季節や体調に合わせてアレンジが利くので、自分に合った料理を楽しむことができます。

漢方料理のレシピを活用して、健康的で美味しい食生活を送りましょう。

漢方食材の健康効果を理解するための知識の深め方

漢方食材の健康効果を理解するための知識を深める方法はいくつかあります。

まず、漢方食材の基本的な性質や効能を学ぶことから始めましょう。

これには、書籍やウェブサイト、専門家の記事などを活用します。

次に、実際に漢方食材を使って料理を作り、効果を体験することが重要です。

自分の体に合った食材や調理法を見つけるために、試行錯誤を繰り返しましょう。

さらに、漢方医や専門家の意見を聞くことも役立ちます。

彼らは豊富な経験と知識を持っており、正確な情報やアドバイスを提供してくれます。

漢方食材の健康効果を理解するためには、継続的な学習と実践が不可欠です。

おすすめの薬膳・中医学に関する書籍

『薬膳の基本』(著:辰巳 洋)【緑書房】

食の大切さと楽しさをお届けする命にやさしい薬膳料理100レシピ&初心者でも手軽に楽しめる薬膳茶20を収録!

著者が学院長を務める本草薬膳学院での実践を通じて、身体にやさしくおいしいメニューを厳選。

中医薬膳学に基づくごはん、主菜、副菜からデザートまでの100メニューを季節に合わせる養生薬膳、体の不調を整える改善薬膳、病気になったときの回復をはかる応用薬膳の3つにわけて紹介。

また、初心者が学ぶのに最適な薬膳茶についても作り方から効能まで詳しく解説!

改訂新版 薬膳素材辞典(著者:辰巳洋/主編)【源草社】

野菜・薬草・魚介類・肉・漢方薬など、薬膳料理に使用されるほぼ全ての食材・薬剤を網羅。

総項目数は440に増加。産地・働き・禁忌・栄養 成分・エピソードなどの詳細情報が満載。

実際に薬膳レシピで使える〈応用例〉が更に充実。

薬膳・漢方 食材&食べ合わせ手帖(喩静・植木もも子/監)【西東社】

ロングセラー「薬膳・漢方食べ合わせ手帖」の増補版!

ページ数、食材数を増やして内容充実!

●社刊『薬膳・漢方 食材&食べ合わせ手帖』に食材をプラスし、32ページ増。

●見やすさ、分かりやすさ、情報量は変えずに、使いやすさを重視。

●最新の食品成分表に対応。薬膳漢方の考え方、体質チェック、漢方、ハーブ、野菜、果物、肉、魚介、調味料などの食材解説と食べ合わせの紹介。

オールカラー版 基本としくみがよくわかる東洋医学の教科書(著者:平馬直樹、浅川 要)

薬膳は、中医学の理論の元となっている「陰陽五行」「五臓六腑」「気・血・水(津液)」などの基本的な概念が理解できていると、分かりやすくなります。

中医学の基本が初心者から理解できるこちらの書籍もオススメです!

東洋医学を徹底的にやさしく説明した解説書です。

東洋医学の理論を支える陰陽論・五行論などの中国の自然哲学思想を図解します。

続いて、診察から治療までについて説明し、さらには漢方と鍼灸の基礎知識と治療法を図説しました。

国家試験対策にも使える内容です。「経穴MAP&生薬図鑑」のポスター付き。

実用 中医薬膳学(著者:辰巳洋)【東洋学術出版社】

「陰陽五行」「五臓六腑」「気・血・水(津液)」などの基本的な概念が理解できている方向けの一冊です!

かなり、内容が濃い書籍ですので、勉強し甲斐があります。

本格的に「薬膳」を学びたい人に役立つ基本テキストです。

年齢・体質・体調・季節・症状などに合わせた食材や中薬の選び方について体系的に学べる構成となっています。

基礎理論をわかりやすく解説するととともに豊富なレシピを紹介し実用的な1冊になっています。

薬膳茶のすべて(著者:辰巳洋)【緑書房】

写真付きで、素材の分量や作り方が丁寧に解説してあります。

ちょっと凝った内容の薬膳茶をお召し上がりたい時にも参考になるレシピが満載です!

季節、体質、身体の状態に合わせた薬膳茶185種のレシピを掲載!

薬膳茶について学ぶうえで必要となる基礎知識から、実際に薬膳茶を楽しむためのレシピまで幅広く網羅してあります。

季節、体質、具体的な身体の状態にあわせた薬膳茶185種類のレシピを紹介!

病気を予防し、健康維持に役立つ薬膳茶についてわかりやすく解説した類書のない一冊です。

・薬膳茶の理論的根拠となる中医学の基礎知識をわかりやすく解説

・薬膳茶に使う食薬を、効能別、目的別に167種掲載

一語でわかる 中医用語辞典(主編 辰巳洋)【源草社】

中学は、日常では使われず、聞きなれない専門用語が度々あらわれます。

そんな時に役立つ一冊です。

本格的に、薬膳を学びたい方は手元に置いておきたい一冊です!

来日20年、北京を中心に活躍した中医学の第一人者が、日本の読者に贈る本格的中医学辞典です。

同義語を別掲にせず、一語一語を完全50音順で収録してあります。

全てその場で解決でき、引きやすく、わかりやすいのが特徴です。

治療法・病名・症状、また主要人物・重要書籍など、不可欠の専門用語を網羅してあります。

- 掲載3,000余語。

- コンパクトでも本格的。

- 読めない用語は画数さくいんで検索可能。

コメント