最近、便秘になった、胃の調子が悪い気がする、頭痛がするようになったなど、お薬を服用しているときに体調の変化を感じたらお薬の副作用も疑う必要があります。

長年お薬は飲んでいるけど、ずっと同じ薬を飲んでいるだけだからという場合でも注意は必要です。

このような場合でも副作用が起こる可能性はあります。

確かに、お薬の副作用は服用初期に起こることが多いのですが、お薬の蓄積や持続的な作用によって、数年後に発現することもあります。

多くの副作用は早めに気付いてお薬を中止することで重大なことが起きてしまう可能性は低いのです。

いつもと違う症状がある場合は、早めに医療従事者に相談しましょう。

『ポリファーマシー』という言葉を耳にする機会が増えてきたかもしれませんが、石原さとみさん主演の薬剤師ドラマ『アンサング・シンデレラ 病院薬剤師の処方箋』の第4話において、このことがストーリーの話題として扱われていました。

たくさんのお薬を飲んでいて、何か調子が悪いと感じることがあったら、お薬が原因かもと考えることも大切なんだね!

今回は、『ポリファーマシー』について解説してみようと思います!

『ポリファーマシー』とは

「ポリファーマシー」とは、

「複数」を意味する「poly」と「調剤(薬局)」を意味する「pharmacy」からなる造語で「害のある多剤服用」を意味する言葉です。

重要なのは「害のある」という部分で、単純に「服用するお薬の数が多い」ということではありません。

必要とする以上の薬や不要な薬が処方されていることによって、有害事象のリスク増加や誤った方法での服薬(服薬過誤)、服薬アドヒアランス低下などの問題に繋がる状態を指しています。

薬による有害事象(薬物有害事象)は、処方された薬の数に比例するとされ、「薬の数が6種類を超えると発生頻度が大きく増加する」というデータが、日本老年医学会「高齢者の安全な薬物療法ガイドライン2015」で発表されました。

薬の副作用を抑えるために新たな薬が処方され、その新たな薬の副作用を抑えるためにまた別の薬が処方され……というように、薬物有害事象を新たな薬で対処し続ける「処方カスケード」がポリファーマシーの問題点になっています。

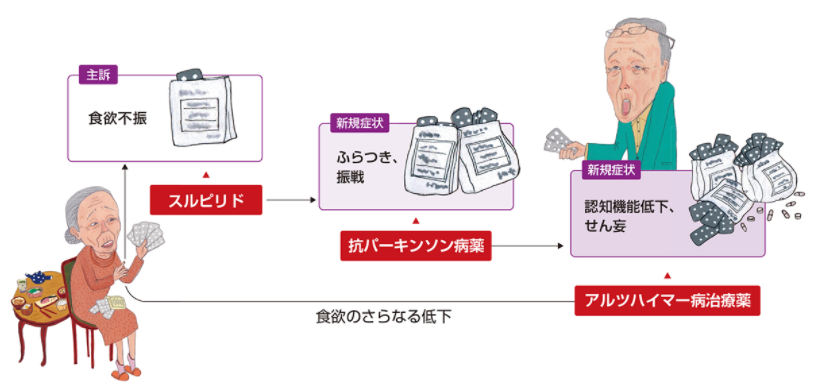

「処方カスケード」とは、例えばこんな感じです。

- あるおばあさんが、食欲がなくて病院に行くと食欲を増進する作用がある「スルピリド」というお薬が出ました。

このお薬の副作用によってふらつき・振えなどパーキンソン病と同じような状態になることがあります。 - 今度はふらつき・振えが出たために別の病院に行きました。

そこで別の医師から抗パーキンソン病の薬が処方されました。

このお薬には副作用として物忘れや認知症のような症状が現れることがあります。 - またまた、物忘れや認知症のような症状が出たために別の病院に行きました。

そこで別の医師からアルツハイマー病のお薬が出てしまった。

このおばあちゃんに次々に起こった症状はすべて薬の副作用だったんだね!

ということは、

最初に処方されたお薬の「スルピリド」を別のお薬に変えていればこんなことにはならなかったんだよね…。

複数の病院を受診している場合、現在服用している薬をそれぞれの医療従事者に伝えないと、このようなことが起きてしまいます。

自分の身を守るためにも、必ず現在使用している薬(内服・外用)は全て医療従事者に伝えるようにしてくださいね!

「かかりつけ薬剤師」に相談するのもひとつの方法ですよ!

『アンサング・シンデレラ 病院薬剤師の処方箋』とは

『アンサング・シンデレラ 病院薬剤師の処方箋』では、病院内にある薬剤部で、主に患者の薬の調剤、製剤を行う “病院薬剤師” たちの知られざる舞台裏を描いてあります。

薬剤師を主人公として描く連続ドラマは日本初です。

日の目を見ない『薬剤師業界』では話題になっていました。

“アンサング”とは「褒められない」という意味です。

医師のように頼られず、看護師のように親しまれなくても、“縁の下の力持ち(=アンサングヒーロー)”として患者のために奮闘する病院薬剤師たちの、ヒューマンドラマということで自分も視聴していました。

確かに『薬剤師あるある』という感じは、きちんと表現されていると思いますので、薬剤師を目指しているひとには参考になるドラマだと思います。

ちょっと現実とは乖離した感じもあったけど、

理想像としてはしっかり薬剤師について描かれていたよね!

コメント